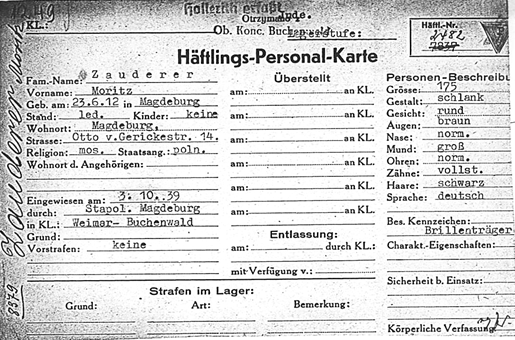

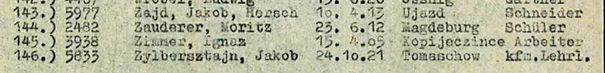

Moritz Zauderer

*23.6.1912 in Magdeburg

Staatsangehörigkeit polnisch; staatenlos

Religion jüdisch

Vater Abraham Josef Zauderer *1883 oder 1886 in Bohordzany; ✡13.11.1935 in Magdeburg

Heirat der Eltern 2.8.1920

Mutter Itte Jetti Juran *24.9.1883 in Solotwina; nach 1942 in Polen

Großeltern Moishe Zauderer und Peshe Honig

Großeltern Jizchak und Kriena Juran

Onkel Anschel Arthur Zauderer/Honig

Onkel Benzion Juran

Tante Anna Zauderer *5.5.1893 in Bohordzany; ✡28.10.1943 in Auschwitz; oo Anschel Drechsler

Tante Minna Zauderer *2.2.1893 in Bohordzany; ✡ nach 1942 in Polen; oo Steinhardt

Geschwister

Martha Machla *2.6.1914 in Magdeburg; 1946 in Palästina; oo Karl Preminger

Rosa Zauderer *23.7.1919 in Magdeburg

Klara Zauderer *17.3.1921 in Magdeburg; ✡ nach 1942 in Polen

Pepi Josephine Zauderer *? in Magdeburg; oo Neumann

Beruf landwirtschaftliche Praktikantin

Adressen Magdeburg, Otto-von-Guericke- Straße 14¸ Grünearmstraße 20 (heute Weitlingstraße); Hattenhof; Steckelsdorf bei Rathenow im Landkreis Jerichow;

Heirat ?

Kinder –

Weiterer Lebensweg

Vater bereits 1929 schwer krank

Mitarbeit mit der Mutter im elterlichen Bettengeschäft

1934 Schwester Machla emigriert nach Palästina

12.10.1936 Ankunft von Pnina Neumann auf der SS GALILEA in Haifa mit Tochter Uta

1937 oder 1938 Aufgabe des Bettengeschäftes

1938 Angestellter bei “Rudolph und Sohn” in Magdeburg

Die erste Polenaktion

26.10.1938 Anweisung des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei Aufenthaltsverbot für Juden polnischer Staatsangehörigkeit im Deutschen Reich

28.10.1938, 10 Uhr Verhaftung von Schwester Rosa im Polizeigefängnis Magdeburg

28.10.1938 nachmittags Abschiebung der Juden mit polnischem Pass nach Zbaszyn, so auch Schwester Rosa

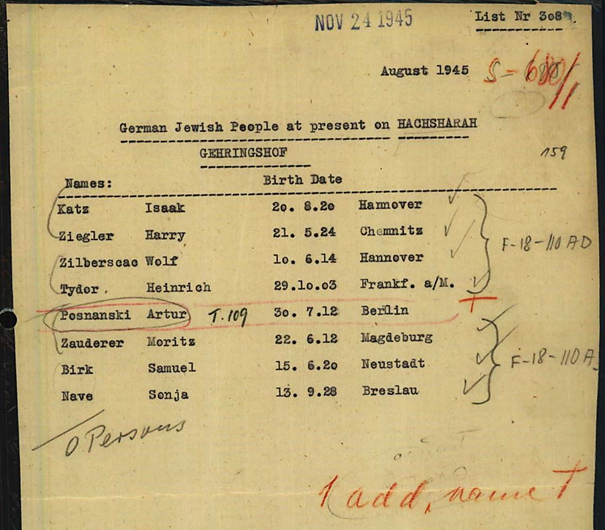

Das jüdische Umschulungslager Gehringshof

Ca 1939 Moritz Zauderer zur Hachschara in das jüdische Umschulungslager Gehringshof in Hattenhof bei Fulda; Träger ist der Bachad, 1928 gegründete Jugendorganisation des orthodox-jüdischen Misrachi; das hebräische Akronym בָּחָ״ד BaChaD steht für Brit Chaluzim Datiim, deutsch ‚Bund religiöser Pioniere‘; Träger zuletzt die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland RVJD.

Der Gehringshof wurde 1929 erworben von der Kibbuz-Haddati-Bewegung, Mitglied im Bachad, zuvor in Betzenrod und Rodges, ab April 1934 auch Kibbuz Hag Shamash

Die Ausbildung erfolgte auch auf den umliegenden Bauernhöfen.

17.5.1939 Moritz Zauderer auf dem Gehringshof bei Minderheiten-Volkszählung

Die zweite Polenaktion

1.9.1939 Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen

Anfang September 1939 Inhaftierung aller polnischstämmigen jüdischen Männer und polnischer Verbandsfunktionäre als „feindliche Ausländer“ in die örtlichen Polizeigefängnisse

Ab Mitte September 1939 erfolgten Verlegungen in die KL Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau

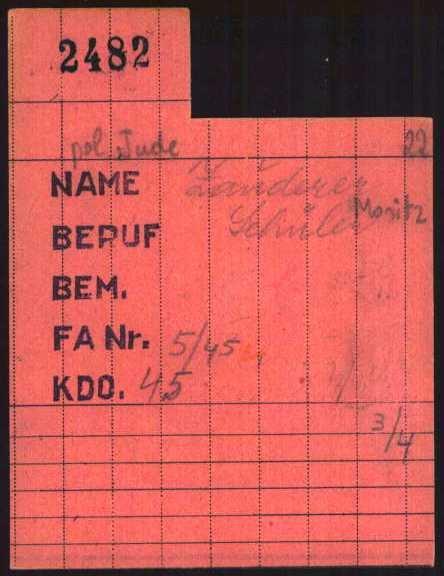

3.10.1939 Verlegung von Moritz Zauderer in das KL Buchenwald, eingewiesen durch die Stapoleitstelle Magdeburg; Unterbringung im Judenblock 22

Bemerkenswert ist der Verlauf des Köpergewichtes in Buchenwald zwischen dem 3.10.1939 (71 kg) und dem 3.1.1945 (76 kg) mit dem Tiefpunkt von 2.3.1941 (57 kg)

Dies spiegelt die unterschiedlich schweren Arbeitskommando wider.

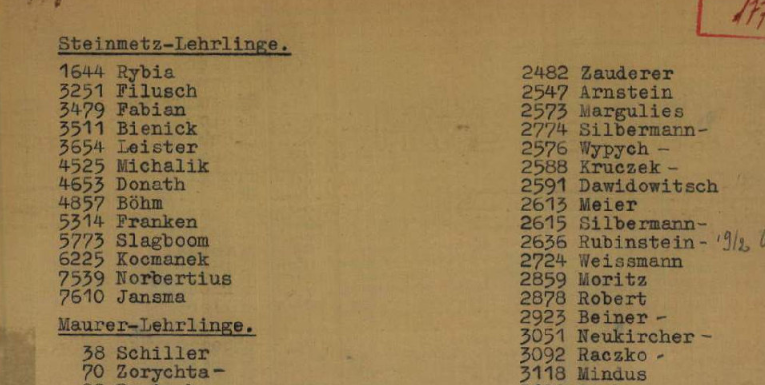

11.6.1940 Steineträger (härtestes Kommando in Buchenwald

„Maurerschule“

Die „Maurerschule“ war eine von Robert Siewert, KPD-Funktionär und Kapo des Baukommando I bei der SS durchgesetzte Rettungsaktion für die polnischen jüdischen Jugendlichen! Diese wurden so vor der ruinösen Zwangsarbeit in anderen Kommandos geschützt.

17.6.1940 Truppengarage (Maurerarbeiten)

18.6.1940 Steineträger I

5.3.1941 Kommando 44 Maurer -SS-Kasernen

7.1.1942 Kommando 18 Fuhrkolonne

Undatiert Fuhrkolonne

1944/45 Kommando 45 SS-Lazarett Weimar

28. 8.1941 Brief von Moritz an seine Familie, in dem er sich fürsorglich nach allen Familienmitgliedern erkundigt und um die Zusendung einiger Kleidungsstücke (Schaftstiefel, warme Winterwäsche, Pullover, Socken) bittet.

11.4.1945 Befreiung durch die US-Army in Buchenwald; Chaskel Tydor beschreibt diesen Moment:

„Gegen 16.00 Uhr ertönte im Lager der Ruf, dass die ersten amerikanischen Panzer einmarschierten. Langsam waren die Menschen noch unsicher, die Häftlinge kamen aus ihren verschiedenen Verstecken und begannen, sich zu umarmen. In allen Ecken des Lagers hörte man aus amerikanischen Lautsprechern immer wieder verkünden: „Ihr seid frei“. Es war der Tag unserer Befreiung.“

April 1945 Die ehemaligen Buchenwald-Häftlinge und Leiter von zionistischen Gruppen im Lager Elias Grynbaum, Heinrich Chaskel Tydor und Moritz Zauderer wenden sich an Herschel Schacter (1917-2013), Rabbi der US-Army in Buchenwald mit der Bitte um Unterstützung, die zunehmend verwilderten jüdischen Jugendlichen aus dem Lager herauszubringen.

5.5.1945 Elias Grynbaum fordert die Chaluzim in Buchenwald auf, sich illegal unter seiner Führung nach Eretz Israel durchzuschlagen; drei Tage später beschloss er, den Plan auszuführen, und Shmuel Gottlieb schloss sich ihm an. Sie kamen aber bereits einen Tag später ins Lager zurück.

Anfang Mai 1946 Rabbi Schacter bittet den US-Oberst der Militärverwaltung für Thüringen; dieser entschied sich – nach Überprüfung verschiedener Höfe in der Umgebung von Weimar – für den Hof Egendorf bei Blankenheim sei, der sich zuvor im Besitz der Nazis befunden hatte.

Anfang/Mitte Mai 1945 Grynbaum, Tydor und Moritz Zauderer zum Gepräch mit dem US-Oberst nach Weimar, dieser schlägt vor, dass sie mit den Chaluzim Ende Mai auf den Hof Egendorf umziehen sollen

10.5.1945 Entlassen aus dem KL Buchenwald durch alliierte Kommission

25.5.1945 Elias Grynbaum informiert die Chaluzim in Buchenwald, dass sie in den nächsten Tagen auf den Hof Egendorf umziehen

3.6.1945 eine erste Gruppe von 16 Chaluzim zieht auf den Hof Egendorf bei Blankenhaim, den sie „Kibbuz“ Buchenwald nannten

Anfang Juni Gründungsfeier und Benennung in „Kibbuz Buchenwald“; Rabbi Schacter teilt mit, dass gemäß dem Potsdamer Abkommen das Land Thüringen von der US-Army der russischen Militärverwaltung unterstellt werden würde.

Noch am selben Abend beschließen Grynbaum, Tydor und Zauderer den Wechsel des Kibbuz in die amerikanische Zone

9.6.1945 Tydor, Moritz Zauderer und Victor Herskovics wollen mit dem Jeep von Rabbi Schacter und dessen Fahrer Chaim Shulman zur US-Militärverwaltung nach Frankfurt, um die Zusage für den Wechsel zu beschaffen. Sie machen aber einen Zwischenstopp in Hattenhof und besichtigen den jetzt von Volksdeutschen bewohnten Hof.

Nach Weigerung des Dorfvorstehers in Hattenhof fahren sie zur US-Militärverwaltung nach Fulda. Kommandant Leutnant Finkelstein beschlagnahmt und überschreibt ihnen den Gehringshof.

Mitte Juni ein deutschsprechender russischer General zu Besuch auf den Hof Egendorf ist überzeugt:

„Freunde, seid ihr nicht froh, dass wir bald kommen?“

24.6.1945 53 Chawerim aus Eggendorf mit einem Bus und zwei LKW’s auf den Gehringshof

Die Versammlung der Chaluzim wählt einen sechsköpfigen Rat: Tydor wird Leiter des Gehringshofs, Elias Grynbaum Leiter des Farmkomitees.

Tydor schreibt:

„Es gab Fraktionsführer von Mitgliedern, die aus Polen kamen, wie Alex Grynbaum und sein Kreis, aber wir dürfen nicht vergessen, dass für die Vertretung der Gruppe nach außen jemand erforderlich war, der die Landessprache, nämlich Deutsch, fließend beherrschte und das lokale Umfeld und die Abläufe kannte. Daher war es selbstverständlich, dass die Kibbuz-Vertreter nach außen hin deutscher Herkunft waren.“

Arthur Posnanski erinnert sich:

„Ich sprach gut Deutsch, so dass ich die Gruppe oft bei offiziellen Gästen vertrat, die uns besuchten. Ich reiste auch in Kibbuz-Angelegenheiten nach Fulda und sogar nach Frankfurt, wo ich in ihrem Namen vor den Behörden auftrat.“

Kibbuz Buchenwald auf dem früheren Hachscharahof Gehringshof

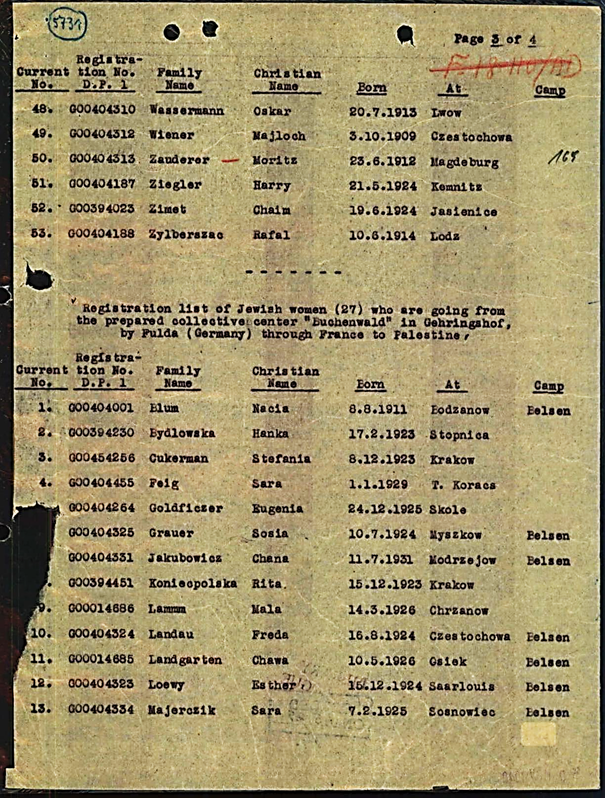

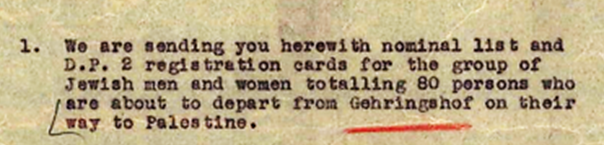

16./17.8.1945 Moritz Zauderer verläßt mit einer Gruppe von 80 Chaluzim (u.a. Esther Loewy-Bejarano Nr. 12) den Kibbuz Buchenwald Richtung Marseille

Ankunft Haifa 8.9.1945 auf der SS מטרואה MATAROA

Die SS MATAROA war ein britisches Kampfschiff gewesen, zu einem Passagierdampfer umgebaut. Die Reise wurde von der amerikanischen Armee organisiert, der das Lager „Kibbuz Buchenwald“ damals unterstand, und mit der britischen Mandatsregierung in Palästina abgestimmt. Die Passagiere stammten fast alle aus dem DP-Camp „Kibbuz Buchenwald“.

Nach kurzer Zeit im Internierungscamp Atlith gehen die „Buchenwalder“ in den Kibbuz Afikim

Gedenken

23.10.1955 Pages of Testimony von Schwester Pnina Neumann

Stolpersteine für Itte, Rosa und Klara Zauderer in Magdeburg, Grünearmstraße 20 (heute Weitlingstraße),

Quellen

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de996677

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de40855

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de996676

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/87396720

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/81989942

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

Einreiselisten Israel

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf

Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.

<https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]

Ezra BenGershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989

Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328

Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988

Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020