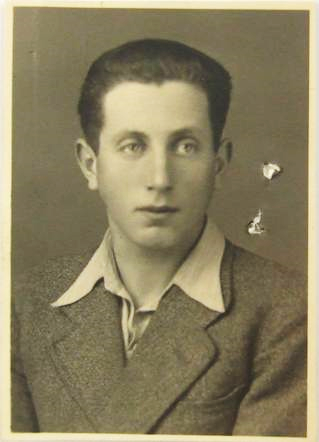

Gustav Simon

*15.1.1920 in Bisses, Echzell; ✡ 2.4.1943 in Sobibor

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

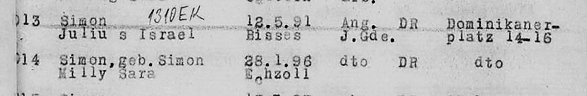

Vater Julius Simon *12.5.1891 in Bisses; ✡1.10.1944 in Auschwitz

Heirat der Eltern 20.3.1919 in Echzell

Mutter Milli Simon geb. Simon *28.1.1896 in Echzell; ✡ 9.10.1944 in Auschwitz

Großeltern (Vater) Levi Simon und Sahra Seligmann

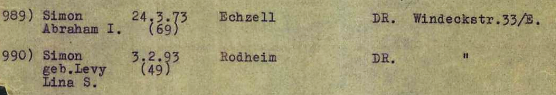

Großvater Adolf Abraham Simon *24.3.1873 in Echzell; ✡ 19.5.1944 in Auschwitz

Großmutter Kathinka Gretchen Grünewald *4.8.1864; ✡8.8.1927 in Gettenau

Stiefgroßmutter Lina Simon geb. Levy *3.2.1893 in Rodheim; ✡19.5.1944 in Auschwitz

Onkel

Adolf Simon *4.12.1887 in Bisses; ✡vor 1945 in Polen; oo Frieda Adler *15.1.1892

Gustav Simon *30.3.1890 in Bisses; vermisst im WK-I seit 20.8.1917

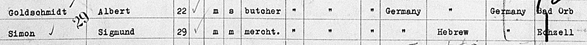

Sigmund Simon *12.11.1899 in Echzell; oo Erna Goldschmidt, Bad Orb

Siegfried Simon*12.11.1899 in Echzell; oo 1924 Hertha Langold

Geschwister

Margot Simon *24.10.1922 in Bisses; ✡1942 in Auschwitz

Erich Simon *5.7.1924 in Bisses; ✡1942 in Auschwitz

Cousins

Alfred Simon *3.12.1920 in Bisses; ✡16.7.1942 im KL Majdanek

Lieselotte Simon *21.11.1921 in Echzell; ✡25.11.1941 im Fort IX in Kauen

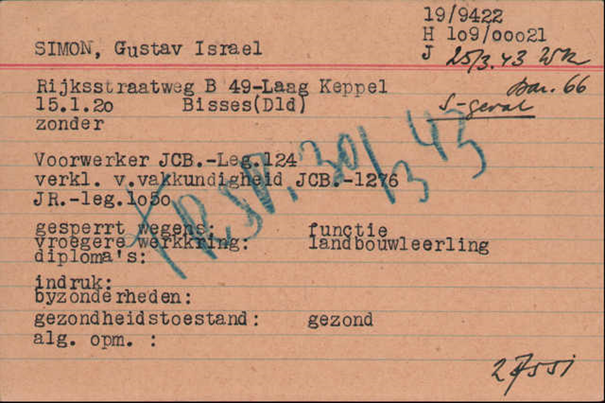

Beruf landwirtschaftlicher Praktikant

Adressen Bisses, Bahnhofstraße 19; Frankfurt, Körnerwiese 8, Dominikanerplatz 14/16; Steckelsdorf bei Rathenow im Landkreis Jerichow;

Heirat ledig

Kinder –

Weiterer Lebensweg

Den Vornamen Gustav erhielt er nach dem im 1. WK kriegsgefallenen Onkel

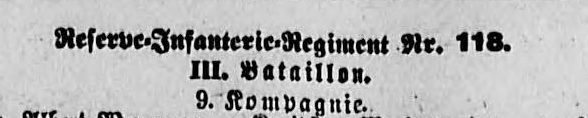

Gustav Simon Unteroffizier der 9. Kompanie des Infanterieregiments 168;

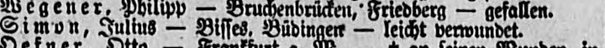

Vater Julius leicht verwundet gemeldet als Soldat der 9. Kompagnie, 3. Bataillondes Reserve-Infanterie-Regiment 118 mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden

Vater Julius Simon führte in der Bahnhofstraße 19 eine Metzgerei, war im Vorstand der israelitischen Gemeinde; Mitbegründer des SV Echzell, lange Jahre im Vorstand und 1931 1. Vorsitzender

19.-29.4.1929 Onkel Siegmund mit seinem Schwager Albert Goldschmidt auf der SS HAMBURG von Hamburg nach New York

1935 Onkel Siegfried mit Frau Hertha und den Töchtern Marlies und Lieselotte nach Palästina

Dezember 1935 Umzug der Familie Julius Simon von Bisses nach Frankfurt, Körnerwiese 8

Umzug in Frankfurt, Dominikanerplatz 14/16

Vater Julius Angestellter der Jüdischen Gemeinde

Novemberpogrom bei der Familie Simon in Echzell und Bisses

Hermann Heck, damals 12 Jahre berichtet als Augenzeuge am 9.11.2013:

„ … Max (Simon) und seine Frau haben sie aus dem Haus getrieben, dann haben sie Gegenstände auf den Hof und auf die Straße geworfen.“…“ Sie haben das Ehepaar aus dem Haus getrieben, den Mann haben sie geschlagen, die Frau hat furchtbar geschrien, dann sind beide in den Garten geflohen. Dann wurden alle möglichen Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Nachbarsleute haben dann Einhalt geboten: „Das Haus ist verkauft, und wenn ihr hier Schaden anrichtet, wird euch der neue Besitzer haftbar machen.“ Das Wüten war dann zu Ende.“

Novemberpogrom in Frankfurt

Vater Julius Simon im Novemberpogrom in Frankfurt verhaftet

Internierung im KL Buchenwald, Häftlingsnummer 29446

12.12.1938 Entlassung des Vaters aus dem KL Buchenwald

17.5.1939 Gustav in Steckelsdorf bei Minderheiten-Volkszählung

17.5.1939 beide Eltern, Schwester Margot und Bruder Erich in Frankfurt bei Minderheiten-Volkszählung

Das jüdische Umschulungslager Steckelsdorf-Ausbau

1939 Gustav Simon zur Hachschara in das jüdische Umschulungslager Landwerk Steckelsdorf-Ausbau bei Rathenow im Landkreis Jerichow II; Träger ist der Bachad, 1928 gegründete Jugendorganisation des orthodox-jüdischen Misrachi; das hebräische Akronym בָּחָ״ד BaChaD steht für Brit Chaluzim Datiim, deutsch ‚Bund religiöser Pioniere‘; Träger war zuletzt die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland RVJD. Das Anwesen gehörte als Jagdvilla einem Berliner Industriellen, der es einschließlich der dazugehörigen Gärtnerei 1936/37 seiner Jüdischen Gemeinde zur Einrichtung eines Erholungsheims schenkte.

Madrichim 1940 Chaim Grosz und Richard Heymann

10.11.1938 Novemberpogrom in Steckelsdorf, am Abend wurde das Landwerk gestürmt und verwüstet. Alle männlichen Funktionsträger wie Betriebsleiter Werner Hoffbauer, Simon Berlinger, Adolf Frohmann, Friedrich Löwenthal und Herbert Schönewald verhaftet ins Polizeigefängnis Magdeburg und später als „Schutzhäftlinge“ nach Buchenwald gebracht.

21.11.1938 Entlassung der Steckelsdorf Madrichim Simon Berlinger, Adolf Frohmann, Friedrich Löwenthal und Herbert Schönewald aus dem KL Buchenwald

1939 Instandsetzung und Übernahme von Steckelsdorf durch die RVJD

1.9.1939 Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen

21.5.1941 Schließung der Büros des Hechaluz, Palästinaamt und Bachad in der Meinekestraße 10, Wechsel in die Kantstraße 158

Die Schließung des Landwerks

21.5.1942 schriftliche Ankündigung der Schließung für den 24.5.1942

24.5.1942 offizielle Schließung, nur die Stammbelegschaft des Landwerks verbleibt und 15 Zwangsarbeiter der optischen Industrie in Rathenow

1942 Flucht mit Schwester Margot in die Niederlande

Der Kibbuz Laag Keppel bei Hummelo

Der Kibbuz Laag Keppel bei Hummelo befand sich im Wohnhaus „Huis van Aberson“ am Rijksweg.

Er bestand von 1941 bis zur Räumung im März 1943.

Juni 1942 Anweisung an die Bürgermeister der Provinz Gelderland, alle ortsansässigen Juden in Listen zu erfassen

Gustav Simon zunächst gesperrt wegen seiner Funktion als Vorarbeiter in der J.C.B. – vakopleiding (Joodse Centrale voor Beroepsopleiding)

1942 die Chaluzim des Kibbuz Beverwijk kommen hinzu

März 1943 wegen der erwarteten Auflösung des Kibbuz versucht Gustav Simon unterzutauchen.

24.3.1943 Inhaftierung in der Polizeistation in Meppel, nachdem sein Versteck verraten wurde

25.3.1943 Tagesrapport der Gemeindepolizei in Assen

“Vrijdag 25 maart 1943. 16 uur. In tijdelijke bewaring van de SS alhier overgenomen (uit het Huis van Bewaring) en ingesloten aan het bureau de jood: Gustaf Israël Simon, geboren Bisses Dld. 15-1-1920, gedomicilieerd Laag Keppel B. 49. Hij wordt hedenmiddag door het kamp Westerbork afgehaald. Simon heeft geen geld en papieren bij zich. 16. 15 uur. de jood Gustaf Israël Simon door de Marechaussee Lutz van de brigade Westerbork van het bureau afgehaald.”

25.3.1943 Internierung im Judendurchgangslager Westerbork, Unterbringung in der Strafbaracke 66 als „S-geval“ (Strafgefangener)

29.3.1943 Offizielle Ankündigung der „Evakuierung“ des Kibbuz Laag-Keppel

Abschiebung von Gustav Simon auf den nächsten, jeweils dienstags abgehenden Wochentransport

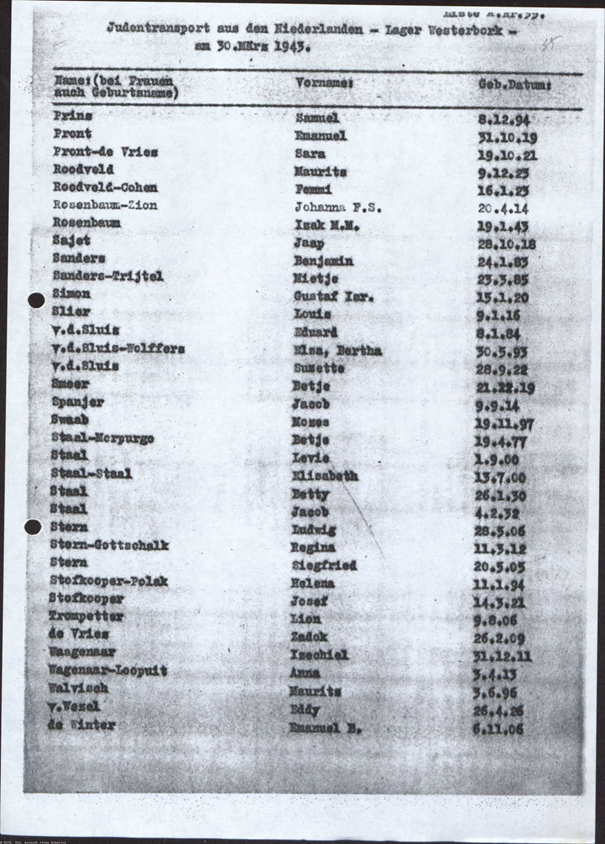

30.3.1943 Deportation ab Westerbork nach Sobibor; auf dieser Straftransport-Liste stehen weitere zur Strafe sofort Deportierten, zumeist aus der Strafbaracke 66

2.4.1943 Tod von Gustav Simon in Sobibor

10.4.1943 Festnahme aller Kibbuzbewohner, Verbringung in das KL Vught

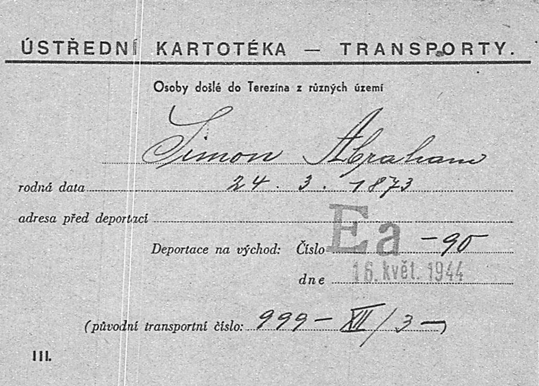

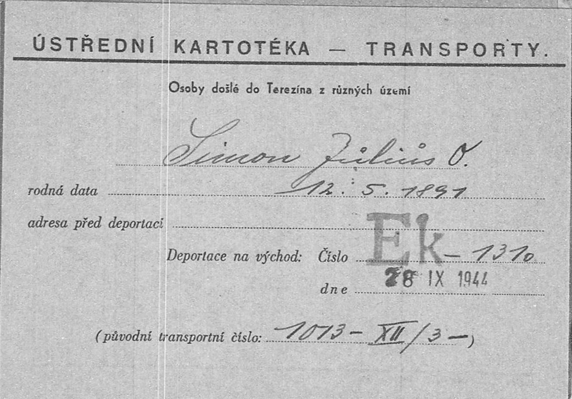

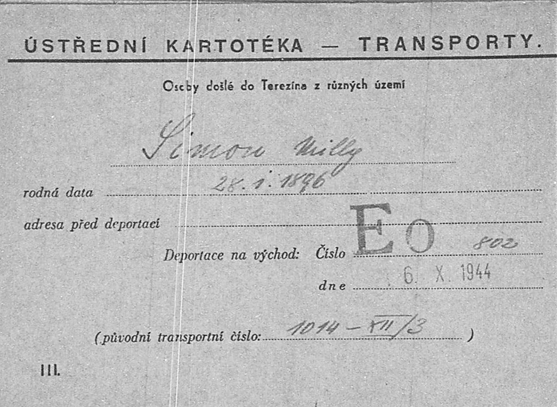

Deportation der Eltern und Großvater nach Theresienstadt und Auschwitz

15.9.1942 beide Eltern auf Transport XII/3 ab Frankfurt nach Theresienstadt

Großvater Adolf Simon mit seiner zweiten Frau Lina auch auf Transport XII/3

16.5.1943 Großvater Adolf und Lina Simon auf Transport Ea vonTheresienstadt nach Auschwitz

28.9.1944 Vater Julius auf Transport Ek vonTheresienstadt nach Auschwitz

6.10.1944 Mutter Milli auf Transport Eo vonTheresienstadt nach Auschwitz

Massenerschießung im Fort IX in Kauen

22.11.1941 Deportation der Cousine Lieselotte ab Frankfurt nach Kowno (Kauen), Fort IX

29.11.1941 Massenerschießung im Fort IX in Kauen

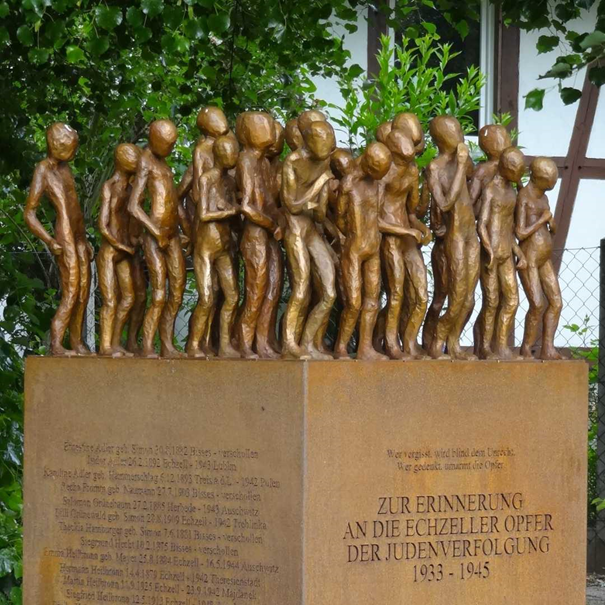

Gedenken

15.10.1956 Pages of Testimony für Gustav, seine Eltern und Geschwister und Großvater Adolf von Onkel Siegfried Simon

25.4.2013 öffentliche Vorstellung des Mahnmals für die Opfer von Echzell

Quellen

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962102

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de961776

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de961791

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962308

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962348

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226580/gustav-simon

http://juedisches-echzell.de/uploads/berichte/echzeller_familien_neu.pdf

Preußische Verlustlisten vom 4.9.1915 und 17.9.1917, Seite 8563 und 20644

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/11200358

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5081044

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

Einreiselisten Israel

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf

Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957 (National Archives Microfilm Publication T715, roll 4480); Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85

Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.

<https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]

Ezra BenGershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989

Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328

Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988

Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020