Leo Felix Lippmann

*1.3.1921 in Schneidemühl; ✡3.5.1981 in Stockholm/Schweden

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Felix Rafael Lippmann *26.5.1879 Schneidemühl; ✡13.5.1936 Schneidemühl

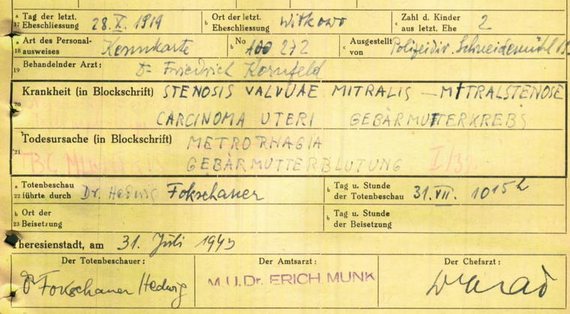

Mutter Minna Michaela Haase *4.11.1889 in Witkowo; ✡31.7.1943 Theresienstadt

Geschwister

Werner Lippmann *28.9.1922 in Schneidemühl; ✡30.3.1912 in Israel

Verwandte aus Schneidemühl

Großeltern Benno Lippmann und Rebekka Rothkugel

Onkel/Tanten

Artur Lippmann *19.3.1881 Schneidemühl; ✡ in Valparaiso Chile

Martin Lippmann *9.3.1886 Schneidemühl; ✡10.9.1951 in New York

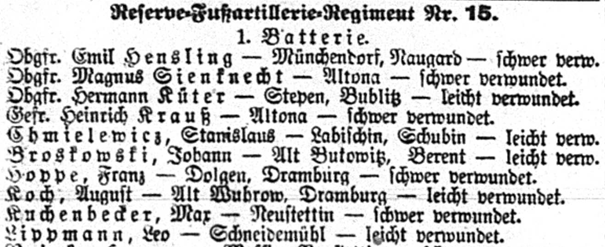

Leo Lippmann *5.12.1887 Schneidemühl; ✡1.9.1918 kriegsgefallen

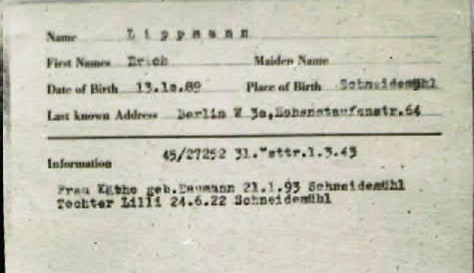

Erich Lippmann *13.10.1889 Schneidemühl; ✡ 4.3.1943 Auschwitz

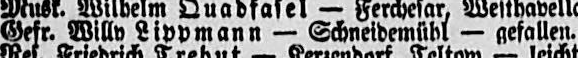

Willy Lippmann *22.11.1891 Schneidemühl; ✡28.12.1914 kriegsgefallen

Leopold Lippmann *5.7.1896; Berlin; 2.7.1938 Belgien; St. Cyprien; ✡5.9.1942 Auschwitz

Beruf Landarbeiter

Adressen Schneidemühl, Karlstraße 13; Berlin; Rüdnitz, Bernau; Freienstein;

Heirat Chaja Rudnicka *22.11.1922 in Grodno (heute Polen); Überlebende der KL Auschwitz und Ravensbrück; ✡10.7.2008 in Stockholm

Kinder –

Weiterer Lebensweg

1.9.1918 Onkel Leo Lippmann kriegsgefallen

1.3.1921 Leo Lippmann benannt zur Erinnerung an den kriegsgefallenen Onkel Leo

13.5.1936 Tod des Vaters; Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in Schneidemühl

17.5.1939 Mutter Minna in Schneidemühl, Karlstraße 13 bei der Minderheiten-Volkszählung

Das jüdische Umschulungslager Hof Wecker in Rüdnitz

Leo Lippmann zur Hachschara in das jüdische Umschulungslager Hof Wecker beim Bahnhof in der Bahnhofstraße in Rüdnitz bei Bernau. Leiter Erich Marx.

Der Hof Wecker in Rüdnitz, gelegen an der Bahnlinie Berlin Eberswalde in Rüdnitz war im Besitz der Familie Schocken. Das Lager bestand von 1933 bis 1941 und war somit eines der ersten zionistischen Hachscharalager der Jüdischen Jugendhilfe in Brandenburg.

Hachschara-Landwerk Halbe

1.7.1935 Leo Lippmann zur Hachschara ins Landwerk Halbe

26.6.1937 Bruder Werner ebenfalls ins Landwerk Halbe

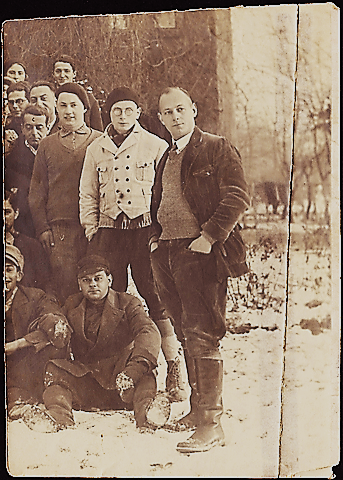

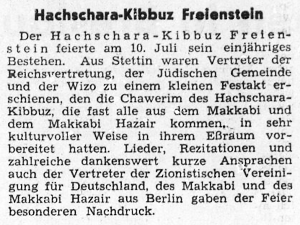

Hachschara auf Gut/Kibbuz Freienstein

Besitzer des Gutes war der Berliner Bankier Dr. Günther Jaffe, der nach dem Konkurs der Privatbank Jaffe mit seiner Familie von Berlin nach Freienstein zog.

10.7.1937 Eröffnung des Hachscharabetriebs in Freienstein in Trägerschaft des zionistischen Pfadfinderbundes Makkabi Hazair

10.7.1938 Feier des einjährigen Bestehens

10.11.1938 der Hof wir im Novemberpogrom überfallen, ein kleinerer Brand kann rasch gelöscht werden; Jaffe als Lagerleiter und 20 Männer über 17 Jahren werden verhaftet und in das KL Sachsenhausen verbracht. Jaffe wird am 12.12.1938 entlassen, der Hof wird arisiert. Jaffe flieht am 15.3.1939 mit seiner Familie nach Caracas, Venezuela, zu seinem Bruder dem renommierten Pathologen Prof. Rudolph Jaffe.

hinten Franz Meininger 3. von links; Foto Fred Zimmak

1937/38 Leo Lippmann wechselt aus Halbe zur Hachschara in den Kibbuz Freienstein

2.5.1938 Leo Lippmann ins Waldgehöft Havelberg

Juni 1938 Leo Lippmann im Team mit Norbert Klein, Günter Timendorfer und Schreiner Ludwig Weiß beim Bau eines Gewächshauses in Havelberg

10.11.1938 Martin Lange, Leo Lippmann, Kurt Sochaczewer und Fritz Wolf aus Freienstein waren nicht in Sachsenhausen inhaftiert.

Landwirtschaftliche Hachschara in Schweden

Leo Lippmann in Schweden auf landwirtschaftliche Hachschara, organisiert von der Jugendalija und Hechaluz; verantwortlich für die Jugend-Alija in Schweden war Eva Warburg (Bankhaus Warburg!). Für die insgesamt bis zu 100 Chaluzim betreute sie ein Kinderheim in Tjörnarp, den Jugendalija-Hof in Hälsinggården in der Nähe der Stadt Falun – dort arbeiteten die meisten bei den Bauern der Umgebung – und das jüdische Landschulheim mit Internat in Kristinehov in Skane.

Das Internat Kristinehov war ein 1934 gegründetes Landschulheim im südschwedischen Västraby

1941 Leo Lippmann auf Einzelhachschara in Kristianstads als Landarbeiter bei Bauer Hans Berglund

1944 steht er auf einer Liste des Hechaluz für notwendige Passverlängerungen

Alija von Bruder Werner

27.10.1939 Einreise von Bruder Werner in Haifa mit einem Studentenzertifikat der Jugend-Alija Kategorie B(III)

Die Deportation der Juden aus Stettin am 13.2.1940 und Schneidemühl am 21.2.1940

17.5.1939 Mutter Minna als Kriegerwitwe in Schneidemühl, Karlstraße 13 bei Minderheiten-Volkszählung

21.1.1940 544 Juden aus Schönlanke in das provisorische Gefängnis in Schneidemühl im Gemeindehaus sowie in der jüdischen Leichenhalle

21.2.1940 Mutter Minna in das provisorische Gefängnis in Schneidemühl

27.2.1940 17 Juden mit einem Krankentransport aus Schneidemühl in das Jüdische Siechenheim am Jungfernstieg überführt

Dezember 1941 Räumung des Siechenheim Jungfernstieg auf Anweisung des RSHA; Verbringung von 80 Insassen ins Altenheim in der Elsässer Straße 85

28.7.1942 Mutter Minna aus dem Altenheim Elsässer Straße 54 mit 25 Alten und Kranken von Berlin nach Theresienstadt

31.7.1943 Tod der Mutter Minna Lippmann in Theresienstadt; Blutung bei Gebärmutterkrebs

Fabrikaktion 1943

November 1942 in Kraft tretendes Gesetz: „Alle im Reich gelegenen Konzentrationslager sind judenfrei zu machen und sämtliche Juden sind nach Auschwitz und Lublin zu deportieren.“

20.2.1943 neue Richtlinien des Reichssicherheitshauptamtes für die „technische Durchführung der Evakuierung“ als Vorbereitung auf die „Fabrikaktion“

März 1943 Reichsweite „Fabrikaktion“, alle noch in Arbeitslagern und kriegswichtigen Betrieben beschäftigten „Volljuden“ werden verhaftet und in Konzentrationslager nach Auschwitz und ins „Generalgouvernement“ deportiert

1.3.1943 Erich, Käthe mit Tochter Lilli Lippmann auf dem 31. Osttransport von Berlin nach Auschwitz

Gedenken

Beisetzung und Grabstein auf dem Friedhof Norra begravningsplatsen in Solna/Stockholm, Schweden

Quellen

Preußische Verlustlisten vom 20.1.1915 Seite 4388

Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen, 1914-1918: ein Gedenkbuch, Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Verlag Der Schild, 1932

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

https://www.mappingthelives.org

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1108872

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1108947

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1108788

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de11742319

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/11245662

Schweden, Haushalte-Untersuchungsbücher, 1840-1947 – Leo Lippmann

https://www.myheritage.de/research

https://collections.yadvashem.org/en/photos/collection/13069463

Peter Lande, Jewish „Training“ Centers in Germany, Manuskript von 1978 im Bestand des Centers for Jewish History