Siegmund Löwenstein

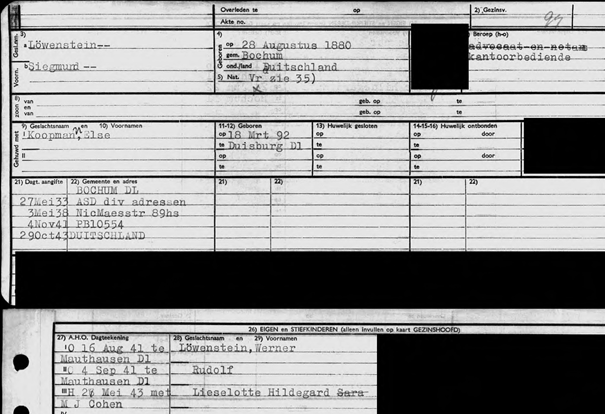

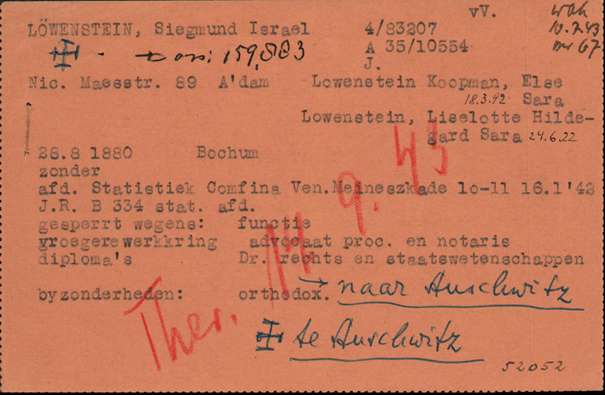

* 28.8.1880 in Bochum; +17.10.1944 in Auschwitz

Staatsangehörigkeit deutsch

Vater Isaak Löwenstein *29.1.1839; Kaufmann; +14.5.1903 in Bochum

Mutter Julie Haase *16.6.1945; +7.2.1917 in Bochum; jüd. Friedhof

Cousin

Julius Löwenstein *15.2.1883 in Bochum; Jurist, Dr. jur.; Theresienstadt;

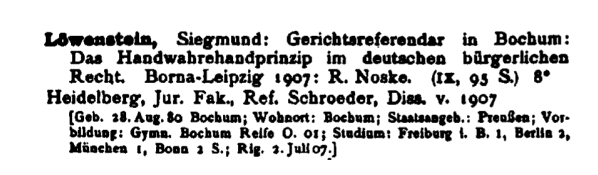

Beruf Jurist, Dr. jur., Landgerichtsrat

Adressen

Heirat Else Koopmann *18.3.1892 in Duisburg; +30.10.1944 in Auschwitz

Kinder

Werner Löwenstein *30.7.1913 in Bochum; +16.8.1941 im KL Mauthausen

Rudolf Löwenstein *1.7.1916 in Bochum; +4.9.1941 im KL Mauthausen

Lieselotte Hildegard Löwenstein *24.6.1922 in Bochum; oo 1943 in Westerbork Meijer Joseph Cohen (*20.8.1910 +16.4.1945 im Sachsenhausen-Außenlager Schwarzheide); in Auschwitz befreit; +9.6.1953 in Eindhoven

Weiterer Lebensweg

Gymnasium Bochum

Abitur 1901

Jura Studium in Freiburg, Berlin, München, Bonn

2.7.1907 Rigorosum an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg

21.12.1907 Promotion an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg

Zulassung als Anwalt am Amtsgericht Bochum

31.3.1933 Erlass des Reichskommissars für das Justizwesen Hanns Kerrl

April 1933 beurlaubt als Landsgerichtsrat in Bochum; die vier am Landgericht und Amtsgericht tätigen jüdischen Richter: Landgerichtsdirektor Leo Nachmann, Landgerichtsrat Dr. Siegmund Loewenstein, Landgerichtsrat Alfred Cosmann und Amtsgerichtsrat Robert Samuelsdorff, wurden im April 1933 beurlaubt. Von den 22 jüdischen Rechtsanwälten wurden zehn Anwälte sofort mit Berufsverbot belegt. In den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ums Leben gekommen sind: Landgerichtsdirektor Leo Nachmann, die Rechtsanwälte Dr. Hugo Freudenberg, Dr. Siegmund Loewenstein, Dr. Josef Meyersberg, Dr. Wilhelm Rosenbaum und Gerichtsreferendar Josef Rosenthal.

27.5.1933 Flucht nach Amsterdam, Niederlande; kann dort nur als Büroangestellter arbeiten

21.11.1933 Ehefrau Else aus Bochum in Amsterdam gemeldet

31.10.1939 Aberkennung des akademischen Grades Dr. jur. durch die Universität Heidelberg

14.5.1941 Bombenexplosion im Marine-Offiziersclub Amsterdam ist Anlass für Verhaftungswelle

11.6.1941 SS-Obersturmführer Klaus Barbie von der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam“ erschleicht sich durch Täuschung die Adresslisten der „Werkdorper“

11.6.1941 die Söhne Werner und Rudolf bei Razzia verhaftet, als „Vergeltungsmaßnahme“ 300 Jugendliche, davon 61 „Werkdorper“ im Durchgangslager Schoorl inhaftiert

Von den „Werkdorpern“ werden 4 freigelassen, 57 in das KL Mauthausen deportiert,

Keiner der nach Mauthausen Deportierten überlebt das Jahr 1941

16.9.1941 Tod des Sohnes Werner in Mauthausen

4.9.1941 Tod des Sohnes Rudolf in Mauthausen

1942 Zunächst vom Joodse Raad gesperrt vor Transport

10.7.1943 Deportation nach Westerbork

17.7.1943 Antrag auf „Palestina verklaring“ (Bruder der Frau in Palästina) wird abgelehnt

20.6.1943 Tochter Lieselotte nach Westerbork

14.9.1943 Deportation mit der Ehefrau Else ins Sternlager Bergen-Belsen

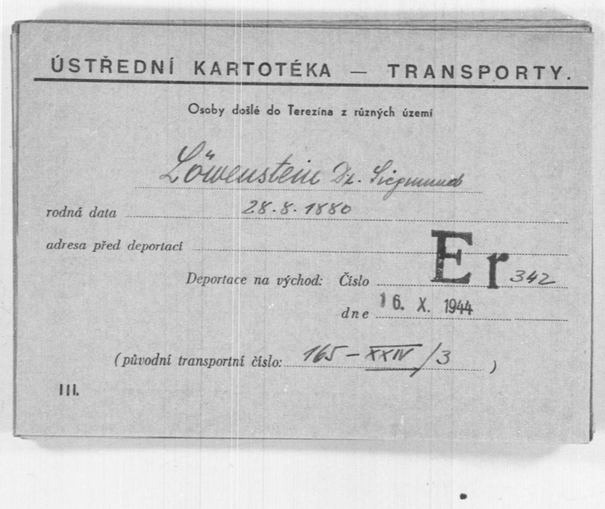

25.1.1944 Transport XXIV/3 nach Theresienstadt

16.10.1944 Transport Er von Theresienstadt nach Auschwitz

18.10.1944 Tod in Auschwitz

Quellen

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919887

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919994

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919952

https://www.bochum.de/Stadtarchiv/Station-9-Justizbehoerden

Hilmar Schmuck (Hrsg.), Gesamtverzeichnis deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910

https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22L%C3%B6wenstein%201880%22

https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Koopmann%201892%22%7D

https://collections.arolsen-archives.org/search/?s=Cohen%201922

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11585188&ind=1

Hubert Schneider, Schicksale der Richter jüdischer Herkunft am Amts- und Landgericht Bochum

Hubert Schneider, Die Entjudung des Wohnraums: Judenhäuser in Bochum; Münster, 2010

Hubert Schneider, Leben nach dem Überleben; LIT-Verlag 2014

Gedenkbuch der Opfer der Shoa aus Bochum und Wattenscheid, 2000

Manfred Keller, Spuren im Stein, ein Bochumer Friedhof als Spiegel jüdischer Geschichte, 1997