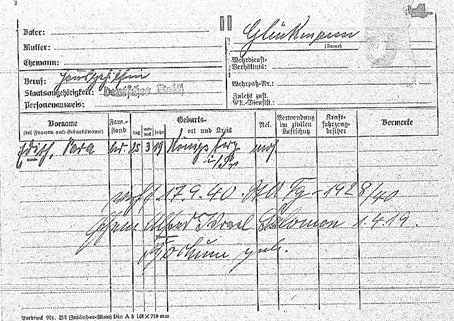

Alfred Salomon

* 1.4.1919 in Bochum; ✡29.10.2013 in Bochum

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Georg Salomon *29.10.1883 in Altona; ✡15.2.1942 Dünamünde Aktion in Riga

Mutter Elfriede Watermann verw. Bonn *16.12.1883 in Bochum; ✡10/1944 Stutthof

Geschwister

Schwester

Ingeborg Salomon *3.7.1924 in Bochum oo Billig; Emigration Palästina; Jerusalem

Halbbrüder aus 1. Ehe der Mutter mit Bonn

Erwin Bonn *1907 in Bochum; Emigration Argentinien

Lutz Bonn * 1909 in Bochum Hachschara Lager in Dänemark; Palästina

Beruf Metzger,Elektriker

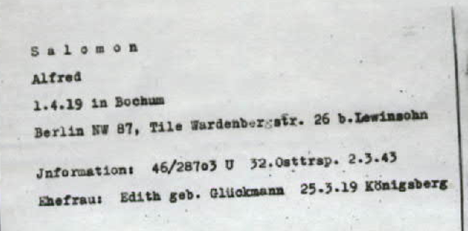

Adressen Bochum, Königstraße 21; Berlin, Tile-Wardenbergstraße 26 bei Lewinsohn

Heirat 19.9.1940 in Berlin Edith Glücksmann *25.3.1919 in Königsberg; ✡4.3.1943 in Auschwitz

Zweite Ehe 1947 in Bochum

Kinder

Weiterer Lebensweg

1925 als 6 -jähriger Mitglied im Radrennverein Westfalia 1895 (national-bürgerlicher Verein; Konkurrent war Sturmvogel 1904)

1925-1933 Jüdische Schule Bochum

1.4.1933-1936 Metzgerlehre in Herne und Hannover

Halbbruder Lutz nach Dänemark zur Hachschara; Emigration Palästina

1936-1937 Metzgergeselle in Allenstein

israelitischen Gartenbauschule in Hannover-Ahlem in der Küche als Koch

1938 als Chauffeur und Hausdiener in Gütersloh

24.8.1939 Schwester Inge mit dem letzten Kindertransport aus Bochum nach England

9./10.1938 Novemberpogrom Vater und Halbbruder Erwin nach Sachsenhausen „Schutzhaft“; Alfred wird von „seinem“ Schulrektor Lux (Volksschule an der Allestraße) abgefangen und dazu geraten, aus Bochum zu verschwinden. Dies gelingt

mit Hilfe seiner Freundin Hildegard Lux, Tochter des Rektors Lux, mit dem Nachtzug nach Berlin, um der Schutzhaft zu entgehen; .

Alfred in Berlin im „Lampengeschäft Bonn“ (Familie des ersten Ehemann der Mutter)

17.5.1939 Alfred in Berlin, Tiergarten bei Minderheiten-Volkszählung

17.5.1939 Eltern mit Schwester Inge in Bochum bei Minderheiten-Volkszählung

1.8.1940 Edith Glücksmann zieht in die Tile-Wardenberg-Straße 26

19.9.1940 Heirat in Berlin mit Edith Glücksmann

Bis März 1943 als Elektroschweißer im Betrieb des Johann Schritt, SA-Obersturmbannführer

20.2.1943 neue Richtlinien des Reichssicherheitshauptamtes RSHA für die „technische Durchführung der Evakuierung“

März 1943 Reichsweite „Fabrikaktion“, alle noch in Arbeitslagern und kriegswichtigen Betrieben beschäftigten „Volljuden“ werden verhaftet und in Konzentrationslager nach Auschwitz und ins „Generalgouvernement“ deportiert

2.3.1943 mit Ehefrau Edith auf dem 32. Osttransport von Berlin nach Auschwitz

3.3.1943 Ankunft und Selektion der ‚Alten Rampe‘ am Güterbahnhof von Auschwitz;

Alfred Salomon berichtet:

„Nach der Ankunft in Auschwitz standen wir auf einer Rampe. Da hieß es: Raus, raus, angetreten!

Frauen rechts, Männer links oder umgekehrt. ,Wer ist Elektriker?‘ wurde gefragt. Da habe ich

mich gemeldet. Das Elektro-Handwerk hatte ich mir ja in Berlin angelernt. Für das Buna-Werk

in Auschwitz wurden ungefähr 20 männliche Arbeiter gebraucht. Ich musste dann vortreten,

zusammen mit den anderen. Die, die nicht für Buna gebraucht wurden, mussten wegtreten.

Meine Frau habe ich danach nie wieder gesehen. Edith Salomon ist gar nicht im Lager

aufgenommen worden, wie ich viel später Dokumenten aus dem Lager Auschwitz entnommen

habe. Mein Name steht drauf auf einer Einlieferungsliste ins Lager Auschwitz, ihr Name nicht.“

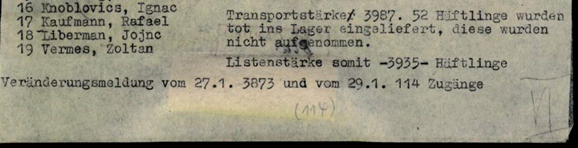

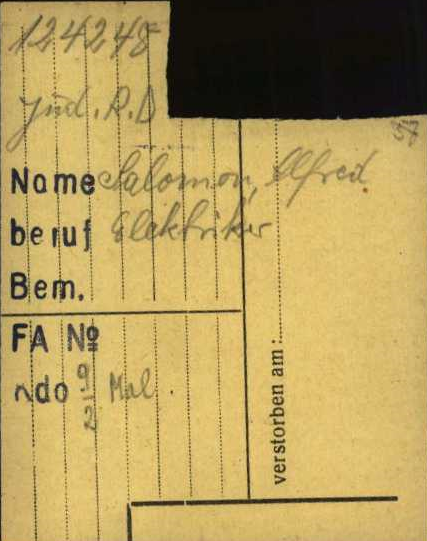

Alfred eingewiesen in Auschwitz III zum Aufbau des IG-Farben Werkes Buna Monowitz, auf LKW in des „Arbeitslager Buna“ gebracht; Tätowierung der „nichtarischen“ Häftlinge, Häftlingsnummer 105 382 ;

Kalendarium von Auschwitz vom 3.3.1943

„Reichssicherheitshauptamt Transport, Juden aus Berlin. Nach der Selektion lieferte man 535 Männer als Häftlinge ins Lager ein, sie bekamen die Nr. 104 890 – 105 424; 145 Frauen bekamen die Nr. 36 9035 – 37 079. Die übrigen wurden vergast.“

Alfred Salomon berichtet:

„Unser Kommando war das Elektrokommando 9. Nachher wurde es aufgeteilt und ich kam ins Kommando 129. Es war ein privilegiertes Kommando und ich war damit ein so genannter ,privilegierter` Häftling. Das hieß zum Beispiel, dass ich ein Bett für mich allein hatte. In unserer Baracke standen 3 Betten übereinander; es gab 6 Reihen und 20 Betten pro Reihe. Insgesamt waren also ca. 360 Häftlinge in der Baracke. Weil ich als Elektriker eingesetzt wurde, hatte ich auch bessere Arbeitskleidung als die anderen. Wenn ich Außenarbeiten machte, bekam ich einen so genannten Feuerwehrgurt, um mich ans Geländer ranzuhängen. Wir trugen auch normale Lederschuhe, weil wir klettern mussten. Alle anderen hatten Holzschuhe. Da setzte sich immer der ganze Matsch und Schnee und so weiter dran fest und man konnte kaum damit laufen…“

Laut Freund und Mithäftling Hans Frankenthal aus Schmallenberg war Alfred an einem spektakulären Sobotageakt beteiligt; im Beisein von SS-Reichsführer Himmler sollte die Turbine 4 im Kraftwerk von Monowitz hochgefahren werden, sie ging aber durch Kurzschluß in Flammen auf.

Für diesen Sabotageakt wurden andere Häftlinge gehängt.

Alfred Salomon dazu:

„Ich weiß es heute nicht mehr – und will es auch nicht wissen- ob der Kabelsalat aus Versehen entstand oder Absicht.“

Hans Frankenthal über die Vorbereitung der Aktion vor dem Besuch Himmlers:

„Ich leitete die Information an Fred Salomon weiter, einen Bochumer Häftling. … Er versicherte mir: ‚Geht in Ordnung, ich weiß Bescheid. Verlass dich nur auf mich.‘ … Fred Salomon hatte für Kabelsalat gesorgt.“

18.1.1945 Evakuierung aller drei Auschwitz-Lager; ca 60 000 Häftlinge; aus dem KL Monowitz ca. 10000 Häftlinge auf dem Todesmarsch über 42 km von Monowitz nach Nikolai, über Nacht in einer Ziegelei.

Isidor Philipp berichtet:

„Wer sich hinlegte, wurde von den SS-Männern, die auf Motorrädern fuhren, erschossen.“

19.1.1945 Weitermarsch von Nikolai nach Gleiwitz.

19. – 23.1.1945 Ankunft der Marschkolonnen in den Eisenbahnknotenpunkten Gleiwitz und Loslau. Von Gleiwitz oder Loslau in Güterwaggons zu westlich gelegen Konzentrationslager wie Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen.

Qualifizierte Facharbeiter und das Personal des Häftlingskrankenbau in einem gesonderten Transport in das KL Buchenwald.

Bei Angriff russischer MIG-Jäger wird die Lokomotive auf dem Weg duch Tschechien zerstört; Weiterfahrt nach Eintreffen einer Ersatzlokomotive

52 Häftlinge sterben auf dem Transport.

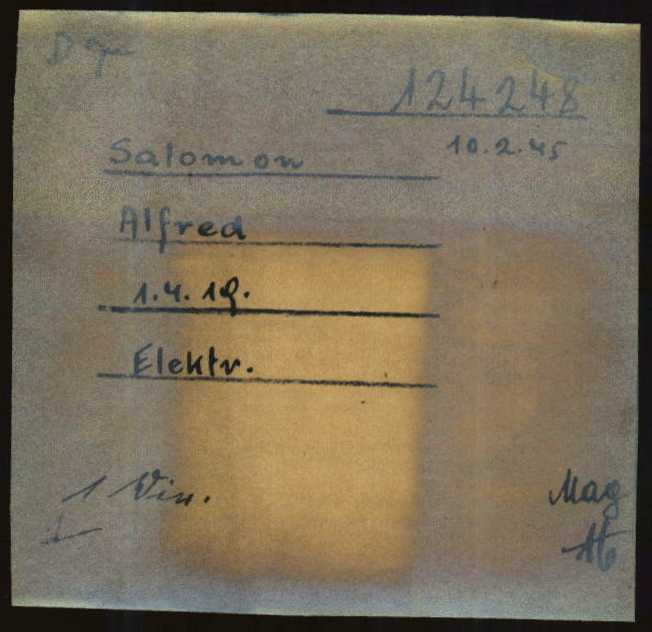

26.1.1945 Ankunft des ersten Transports aus Auschwitz in Buchenwald, Häftlingsnummer 124248; Unterbringung in Block 57

29.1.1945 Ankunft des zweiten Transportes aus Auschwitz in Buchenwald, insgesamt 3987 Häftlinge

9.2.1945 Arbeitskommando Mal; Malachit war der Kodename für das Außenlager Halberstadt-Zwieberge II bei Langenstein

Durch das Projekt „Malachit“ sollten Maßnahmen für das „Jäger-u. A4-Programm“ realisiert werden. Das bedeutete die Verlagerung von Teilen der unterirdischen Rüstungsproduktion (Jagdflugzeuge und V2-Raketen) in die Thekenberge bei Halberstadt. Die Mehrzahl der Häftlinge musste am Bau der Hallen- und Stollensysteme arbeiten.

9.4.-11.4.1945 Auflösung von Halberstadt-Zwieberge, auf Befehl der SS „evakuiert“. Todesmarsch der 3.000 noch gehfähigen Häftlinge; Routen über Quedlinburg, Aschersleben, Köthen, Bitterfeld, Prettin und Wittenberg; Alfred mit einer kleinen Gruppe noch weiter nach Magdeburg. Auf den Todesmärschen wurden mindestens 2.550 Häftlinge durch die SS ermordet.

Laut Bericht Alfred Salomon direkt aus Buchenwald nach Magdeburg

10.2.1945 nach Magdeburg, Polte-Werke; Produktion ruht bereits

Das Lager in Magdeburg wird nur noch von bewaffneten „Volkssturm“-Männern bewacht. Einer der Wachmänner lässt sie in die Kleiderkammer, wo sie Uniformen entwenden können, mit denen sechs Häftlinge unerkannt das Lager verlassen können; bis zur Befreiung halten sie sich in Magdeburg in Kellern versteckt.

13.4.1945 die im Lager verbliebenen Kranken (ca 1400) von US-Truppen befreit.

18.4.1945 Befreiung des westelbischen Teil Magdeburgs durch US Truppen.

Zunächst nach Brüssel geflogen, dann zurück nach Bochum.

13.10.1947 Wohndresse Bochum, Oskar-Hoffmann-Straße 164

Gedenken

–

Quellen

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Stadtarchiv Bochum (Hrsg.), Vom Boykott zur Vernichtung, Klartext, 2002

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/127212484

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/11208653

https://www.aussenlager-buchenwald.de/details.html?camp=45

Margit Naarmann, Ein Auge gen Zion, Paderborn, 2000; ISBN3-89498-087-7

Ernest W. Michel, „Promises Kept – Ein Lebensweg gegen alle Wahrscheinlichkeiten“, 2013

Kurt Salinger, Nächstes Jahr im Kibbutz, Paderborn 1998