Anneliese Vera Jonas

*5.6.1908 in Hameln; ✡ 19.5.1944 in Auschwitz

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Albert Jonas *18.10.1871 in Tündern; ✡13.8.1942 in Theresienstadt

Mutter Bertha Rothenberg 26. 4. 1873 in Stadtoldendorf; ✡ 25.7.1944 in Theresienstadt

Arthur, Anneliese, Bertha, Else, Albert Jonas (Fotos Sammlung Gelderblom)

Geschwister

Arthur Alexander Jonas *5.8.1905 in Hameln ✡ 16.1.1985 in Hertfordshire; oo Anni

Else Jonas *17.9.1900 in Hameln ✡aus dem Ghetto Warschau deportiert;

Else heiratet 1942 in Warschau den Witwer Max Birnbaum (*11.8.1893 in Hannover)

Beruf Stenotypistin und Kontoristin

Adressen Hameln, Baustraße 16; Bielefeld, Koblenzer Straße 4

Heirat Lebenspartner Dr. Freudenthal

Kinder –

Weiterer Lebensweg

Entlassung als Chefsekretärin der Hamelner Teppichfabrik OKA

1938 Hinweis im „Stürmer“ unter „Kleine Nachrichten“:

„Die Firma Marienthal in Hameln beschäftigt die Tochter des jüdischen Viehhändlers Jonas.“

9.11.1938 Vater im Novemberprogrom verhaftet; „Schutzhaft“ in Buchenwald bis 25.11.1938

Else (oben) und Anneliese als Pflegerinnen in Hannover

Mai 1939 zusammen mit ihrer Schwester Anneliese ohne Lohn als Pflegerin in einem jüdischen Altersheim in Hannover

Oktober 1939 abgemeldet für einige Wochen nach Ottenstein zur Betreuung der pflegebedürftigen Helene Rothschild

5.6.1939 Bruder Arthur emigiert nach England; 1940 interniert auf der Isle of Man; meldet sich freiwillig zur Royal Army

29. 11. 1939 Anneliese Jonas in Bielefeld gemeldet; Angestellte/Sekretärin der Bezirksstelle Westfalen der RVJD in der Laerstraße 9

31. 8. 1940 im Bielefelder „Judenhaus“ Koblenzerstraße 4 zusammen mit Lebenspartner Dr. med. Hans Freudenthal ; zuvor befand sich hier die Praxis des nach Holland geflüchteten Orthopäden Dr. med. Bernhard Mosberg, danach das Umschulungslager Bielefeld

5.7.1941 behördliche Anordnung zur Auflösung der Hachschara-Lager; Umbenennung „Jüdisches Arbeitseinsatzlager Bielefeld“

31.3.1942 Deportation von Schwester Anneliese mit zwölf weiteren Hamelner Juden in das Ghetto Warschau, davon 8 aus dem Judenhaus Neue Marktstraße13, u.a. ihren späteren Ehemann dem Witwer Max Birnbaum

April 1942 Errichtung einer Baracke als Siechenheim Wickenkamp auf dem Gelände Schloßhofstraße 73a

Mai 1942 Anneliese Jonas als „Chefsekretärin“ von Dr. Max Ostwald, Leiter der Bezirksstelle

Heumann als Leiter des Büro 2 zuständig für Buchhaltung, Finanz- und Berichtswesen.

23.7.1942 Eltern aus Hameln ab Hannover nach Theresienstadt

August 1942 Schwester Else aus dem Ghetto Warschau nach Treblinka

Rege Korrespondenz mit ihrem Cousin Herbert Jonas in den Niederlanden

November 1942:

„Die l. [liebe] Else kam am 31. März mit einem Transport nach Warschau.

Nach zweimonatigem Dortsein bekam sie schließlich Arbeit und schien ganz zufrieden. Am 15. Juli heiratete sie Max Birnbaum (früher Hameln). Am 12.August kam sie plötzlich von W. fort, und als Max abends von der Arbeit kam, war sie nicht mehr da. Noch ein paar Wochen später schrieben mir Bekannte, dass auch Max fortgekommen wäre, und bis heute habe ich immer noch kein Lebenszeichen von beiden. Ich darf gar nicht an zu denken fangen. Das Gleiche ist mit den l. Eltern. Ich warte täglich auf Post aus Th. und immer vergebens. […] Es sind zwar bis jetzt 3 Nachrichten in unserem Bezirk eingegangen, die sogar ganz zufriedenstellend lauteten. Also hoffen wir weiter.“

Dezember 1942

„Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was ich für Monate hinter mir habe und wie sehr ich heute noch darunter leide, von allen meinen Lieben getrennt zu sein und noch nicht einmal ein Lebenszeichen zu erhalten. Aber was hilft alles Klagen. Man muss eben Mut behalten und die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht aufgeben.“

20.2.1943 neue Richtlinien des Reichssicherheitshauptamtes für die „technische Durchführung der Evakuierung“

Ende Februar/März 1943 Reichsweite „Fabrikaktion“, alle noch in Arbeitslagern und kriegswichtigen Betrieben beschäftigten „Volljuden“ werden verhaftet und in Konzentrationslager nach Auschwitz deportiert, um den Arbeitskräftebedarf im Nebenlager Buna zu decken.

27.2.1943 Befehl von Wilhelm Pützer (1893-1945), Leiter des Judenreferats der Gestapo-Außendienststelle Bielefeld, das „jüdische Arbeitseinsatzlager in Bielefeld“ aufzulösen und deren Insassen und weitere Juden aus dem Sprengel bis zum 1. März, also zwei Tage später, nach Bielefeld zu bringen, wo sie „spätestens“ bis 13 Uhr im „Saal der Eintracht“ eintreffen mussten.

1.3.1943 Auflösung des Arbeitslagers Bielefeld, mit Bussen ins Sammellager Saal im Haus der Gesellschaft „Eintracht“ am Klosterplatz

Mai/Juni 1943 in der Bezirkstelle in der Laerstraße 9 arbeiten und wohnen nur noch Leiter Adolf Stern, Karl Heumann und die Sekretärin Anneliese Jonas. Es kam noch Hilde Friedberger als Sekretärin hinzu.

1943 Familie Heumann wohnt weiter im Judenhaus im Gebäude der Bezirksstelle in der Laerstraße 9

25.6.1943 der letzte Rot-Kreuz Brief vor der Deportation an Bruder Arthur in London:

„Liebste! Ein Jahr ohne Eure Nachricht. Fahre 28.6. zu Eltern. Von diesen erste Nachricht erhalten, sind gesund…“

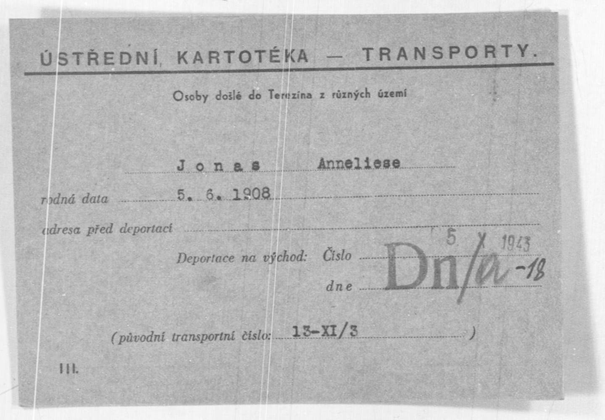

28./29. 6.1943 mit ihrem Lebenspartner Dr. Hans Freudenthal und den verbliebenen Mitarbeitern der Bezirksstelle (Adolf Stern und Karl Heumann) auf Transport XI/3 in Personenwagen der 3. Klasse von Bielefeld nach Theresienstadt

In Theresienstadt betreut sie mit Dr. Hans Freudenthal polnische und russische jüdische Waisen aus dem Ghetto Bialystok

5.10.1943 unter der Täuschung, sie kämen auf einen Transport in die Schweiz, werden die Waisenkinder unter freiwilliger Begleitung von Hans Freudenthal und Anneliese mit Transport Dn/a nach Auschwitz deportiert, wo unmittelbar alle ermordet werden.

Oktober 1943 Tod in Auschwitz

Gedenken

Stolpersteine in Hameln für Anneliese, ihre Eltern und Geschwister

18.8.2006 Stolperstein für Hans Freudenthal in Peine, Rosenthaler Straße 8

12.2.2005 Pages of Testimony für Anneliese, ihre Eltern und Schwester Else von Cousine Ute Siegeler Oppenberg

Quellen

http://www.gelderblom-hameln.de/judenhameln/gemeinden/gemhameln2.html#j

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de888865

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de888871

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de888853

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de888895

Auszug aus dem Hausbuch Schloßhofstraße des Einwohnermeldeamtes Bielefeld (Signatur: StArchBi, Bestand 104,3 Einwohnermeldeamt, Nr. 1547)

https://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_nwd_420401-42.html

https://www.statistik-des-holocaust.de/XI3-1.jpg

https://www.rosenland-lippe.de/wp-content/uploads/2021/07/Rosenland-25.pdf

Fotos Sammlung Gelderblom

Daniel Hoffmann, Lebensspuren meines Vaters, Wallstein Verlag 2007

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

https://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_wfn_43a.html

https://www.statistik-des-holocaust.de/OT430302_1.jpg

Margit Naarmann, Ein Auge gen Zion, Paderborn, 2000; ISBN3-89498-087-7