Herta Lieselotte Lotte Sielmann

*30.5.1914 in Frankenberg, Chemnitz; ✡?

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Wilhelm Sielmann *8.6.1883 Schadzau; ✡1942 KL Belzec

Mutter Paula Ascher *3.5.1883 in Annaberg; ✡1942 KL Belzec

Geschwister Ruth Sielmann *20.10.1918 in Frankenberg; Kfar Maccabi; ✡?

Beruf Landwirtschaftliche Praktikantin

Adressen Chemnitz, Hospitalstraße 7

Heirat August 1940 in Amsterdam Arno/Arnold Lewy/Lewi *28.10.1914 in Berlin; ✡ 13.3.1992 Los Angeles

Kinder

Weiterer Lebensweg

1934 Eintritt in die Gruppe Makkabi Hazair

Ca 1937/38 Schwesetr Ruth Sielmann geht in das Lehrgut Schocken, Gut Winkel

31.10.1938 Alija von Schwester Ruth Sielmann; Einreise in Tel Aviv mit einem Studentenzertifikat der Jugendalija Kategorie B(III)

Waldgehöft Havelberg

Nach Juni 1938 Lotte Sielmann zur landwirtschaftlichen Hachschara ins Waldgehöft, auch Jagdgehöft Barella, Damlacker Weg, nördlich von Havelberg (1934-1941), Träger bis zum Pogrom November 1938 war der Hechaluz, dann die RVJD. Die frühere Jagdpacht gehörte dem jüdischen Rechtsanwalt Siegfried Freund, er war zunächst auch der Leiter. Es umfasste acht Hektar Land, eine kleine Villa, zwei Wohnhäuser, eine Werkstatt, einen Stall, Gewächshäuser und Schuppen. Bis zu 50 Chaluzim waren hier untergebracht.

16.11.1936 Richard Horn eingestellt als Betriebsleiter in Havelberg; in dieser Funktion bleibt er bis September 1939.

16.5.1938 Eintritt von Werner Waitzfelder als Leiter der Makkabi-Gruppe

16.5.1938 Arno Lewy mit Unterstützung der Berliner Zionistischen Vereinigung BZV zur Hachschar nach Havelberg

30.6.1938 Auf der Belegschaftsliste von Havelberg finden sich neben den angestellten Leitern Horn und Waitzfelder 12 Chaluzim und fünf Chaluzoth.

Im Novemberpogrom 1938 wird das Gehöft verwüstet. Die Chaluzim über 17 Jahre ins örtliche Polizeigefängnis gebracht, die Frauen und jüngeren bleiben zurück.Die Chaluza Annette Eick berichtet:

»Die Frau unseres Leiters (Johanna Horn) war auf der Farm geblieben und stand vor der Entbindung. Das Kind blieb im Bauch, sie hat furchtbar gelitten und ist daran gestorben.«

Johanna Horn ist auf dem jüdischen Friedhof unweit vom Waldgehöft begraben.

12.11.1938 Entlassung der älteren Chaluzim aus dem Polizeigefängnis

1939 eine Gruppe der Havelberger geht nach Holland ins Werkdorp Wieringen.

Joodse Werkdorp Wieringermeer

März 1939 Lotte Sielmann mit Arno Lewi und weiteren Havelberger zur Fortsetzung der Hachschara ins Werkdorp Wieringermeer

August 1940 Heirat mit Arno Lewi in Amsterdam im Beisein der Havelberger Chaluzim

Auflösung des Werkdorp und die zweite große Razzia in Amsterdam

20.3.1941 Auflösung des Werkdorp durch den SD der SS; 210 der 290 Lehrlinge werden nach Amsterdam verbracht und in Familien untergebracht; Gerd Vollmann berichtet darüber:

„Am 20. März kamen morgens blaue Busse von der Amsterdamer Gemeindebahn am Rande des Polders. … Die ca. 300 Werkdörfler wurden inspiziert durch Lages in Uniform und Barbie in Zivil.

Willy Lages, SS-Sturmbannführer, Leiter des Sicherheitsdienstes in Amsterdam; Klaus Barbie, SS-Obersturmführer, Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam

Unser Betriebsleiter Kemmerlin sorgte dafür, dass ca. 60 Jungen und Mädels bleiben durften, um das Vieh usw. zu versorgen. Die anderen kriegten 10 Minuten die Gelegenheit, um etwas zu packen und dann wurden wir mit Bussen nach Amsterdam gebracht…“

Arno und Herta bleiben bis zur endgültigen Auflösung im Werkdorp

Unterbringung der 210 Werkdorper zunächst in Asschers Diamantschleiferei im Amsterdamer „Pijp“

27.3.1941 Unterbringung der Werkdorper in Gastfamilien oder bei Verwandten;

14.5.1941 Bombenexplosion im Marine-Offiziersclub Amsterdam auf der Bernard Zweerskade ist Anlass für Verhaftungswelle

Juni 1941 Zweite große Razzia in Amsterdam; der SD geht bei dieser Razzia anders vor als bei der ersten Razzia im Februar 1941, bei der Juden wahllos auf der Straße aufgegriffen und festgenommen wurden; bei der zweiten Razzia nutzen die Deutschen Adresslisten und gehen gezielt zu den Häusern von dem sie wissen, dass dort Juden leben.

11.6.1941 SS-Obersturmführer Klaus Barbie von der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam“ erschleicht sich durch Täuschung die Adresslisten der „Werkdorper“

11.6.1941 „Vergeltungsmaßnahme“ 300 Jugendliche, davon 61 „Werkdorper“ in Schoorl inhaftiert; vier die keine vier jüdischen Großeltern haben, werden freigelassen.

11.6.1941 „Vergeltungsmaßnahme“ 300 vorwiegend Jugendliche, davon 61 „Werkdorper“ im Durchgangslager Schoorl inhaftiert; von ihnen werden vier, die keine vier jüdischen Großeltern haben, freigelassen.

22.6.1941 Deportation der 296 in Schoorl Inhaftierten in das KL Mauthausen; dort werden sie durch extrem harte Arbeit im Steinbruch und oftmals tödliche medizinische Experimente ermordet; keiner überlebt das Jahr 1941

Arno und Herta bleiben bis zur endgültigen Auflösung im Werkdorp

1.8.1941 Erlaubnis nach Almelo umzuziehen

16.8.1941 mit einer Gruppe von Werkdorpern nach Almelo

Deventer Vereniging

Vereniging tot Vakopleiding (Berufsausbildung) van Palestina-Pioniers (Deventer Vereniging)

Gegründet 1917 für 28 galizische jüdische Deserteure des Ersten Weltkriegs

Die Zentralebefand sich in Deventer, Brink 70; in vielen Orten gab es Ableger

Arno und Herta Lewi gehen nach Almelo zur Einzel-Hachschara bei Bauern

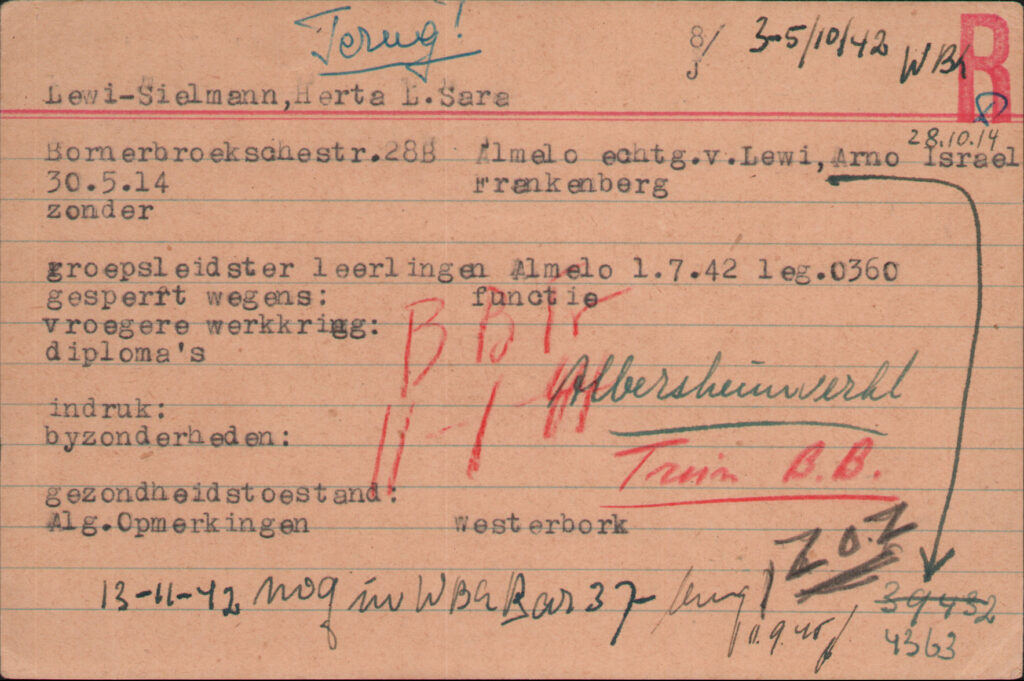

Arno und Lotte Lewi wohnen in Almelo, Bornerbroeksestraat 28b

Werkkamp „De Bruine Enk“, jüdisches Arbeitslager in Nunspeet

19.8.1942 Arno Levi zur Musterung/ Eignungsprüfung als Arbeiter in einem der Werkkampen

Im September 1940 wurden im Zuge der Arbeitsbereitstellung durch das Reichsamt für Arbeitserweiterung mehrere Baracken am Hullerweg errichtet. Das Lager war ab November 1940 bewohnt. Ab September 1942 diente das Lager als Puffer für das Lager Westerbork.

Nach Beratung mit Norbert Klein, Fluchthelfer und „Schlepper“ im Netzwerk der Widerstandsgruppe von Joop Westerwheel, fährt Arno zu der Untertauchadresse; er wird aber von Lotte auf Geheiß von Ru Cohen, dem Leiter der Deventer Vereniging, wiederzurückgeholt, da dieser sich für die Chaluzim gegenüber dem SD (Gestapo) „mit seinem Kopf verbürgt hatte“.

Arno Lewi zusammen mit 120 Juden im Werkkamp „De Bruine Enk“, jüdisches Arbeitslager in Nunspeet. Hier trifft er auch die Chaluzim von „Haimer’s Esch“ der Hachschara des orthodox-zionistischen BACHAD, Agudad Israel, unter anderem Josef Zeew Freyhan, Max Berger, Fritz Pollak und Jac Schnitzler

Lotte Lewi verbleibt in Almelo, Bornerbroeksestraat 28b

Oktober 1942 Auflösung aller jüdischer Arbeitslager, so auch Nunspeet.

Herman van Kampen schreibt am 2. Oktober noch eine Postkarte,

„dass er am nächsten Tag zu einem anderen Lager in Holland aufbrechen werde.“

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober wurden alle Juden abgeführt.

Transport von der Bahnstation Nunspeet nach Hooghalen. Zu Fuß ins Kamp Westerbork. Die Trasse Hooghalen-Westerbork wurde erst im November 1942 fertiggestellt.

3.10.1945 Lotte Lewi wie alle Angehörigen werden bei Razzien in den Wohnorten verhaftet und nach Westerbork verbracht

Internierung im polizeilichen Judendurchgangslager Westerbork

3.-5.10.1942 Registrierung in Westerbork; Unterbringung in der Baracke 37

Hachschara in Westerbork

In Westerbork blieben die Chaluzim nach Intervention von Josef Samson („oude kampbewooner“) zunächst von den Deportationen zurückgestellt; dessen Sohn Manfred Shlomo Samson war Mitglied Hachschara-Gruppe aus Elden.

Josef Samson, Leiter der Arbeitsverwaltung in Westerbork, Innendienst-Abteilung 5, arrangiert mit dem SS-Kommandanten Gemmeker, die Chaluzim als qualifizierte Landarbeiter auf Feldern außerhalb des Lagers einzusetzen. Neben dem Lager befand sich ein Bauernhof, genannt Schattenberg, den sie bewirtschafteten und dies Hachschara Westerbork nannten. Diese Pioniere wurden nach ihrem Leiter Gerrit Klijnkramer als „Klijnkramer-groep“ bezeichnet.

Ein Befreiungsversuch für alle Chaluzim in Westerbork schlägt fehl.

Arno arbeitet später als Zahntechniker im Lager Ziekenhuis; Lotte wird zu Arbeiten in der Küche im Ziekenhuis und der Wäscherei eingesetzt.

Sternlager Bergen Belsen

Lotte und Arno als ihr Ehemann bekommen ein Palästina Zertifikat, da ihre Schwester Ruth bereits seit mehr als zwei Jahren in Palästina ansässig ist. Ebenso erhielten die unter 18 jährigen Chaluzim mit Arbeiterzertifikat/Palästina Zertifikat nach abgeschlossener Hachschara eine „Palestina-Verklaring“ als „Austauschjuden“ gegen Deutsche, die in Palästina („Templer“) oder einem anderen Staat des Britischen Empire lebten.

11.1.1944 Arno und Lotte Lewi mit vielen Chaluzim auf dem zweiten von sieben Transporent aus Westerbork mit 1037 „Austauschjuden“ in das Sternlager in Bergen-Belsen.

Sie leben dort gemeinsam in einer Baracke und nehmen an Arbeitseinsätzen außerhalb des Lagers teil. Arno arbeitet dann wieder als Zahntechniker im Zahnlabor der SS, Lotte in der Kartoffelküche.

Enttäuschte Hoffnung Templer-Austausch

3. deutsch-palästinensischer Zivilgefangenenaustausch „Transport 222“

Ab dem 14.9.1943 bis 19.5.1944 kamen etwa 3572 Häftlinge aus Westerbork in sieben Transporten direkt nach Bergen-Belsen, unter anderem Juden mit doppelten Staatsbürgerschaften, Diamantschleifer mit ihren Familien und diejenigen, die auf einer Einreiseliste für Palästina standen.

26.4.1944 von den etwa 1.300 Austauschjuden mit Palästina-Zertifikat werden 272 ausgewählt, vor allem Mitarbeiter des Joodse Raad Amsterdam und deren Familienangehörigen. Sie sollen ausgetauscht werden gegen „Deutsche Templer“, eine Sekte in Jerusalem.

Die Hoffnung auf den Austausch gegen die „Templer“ zerschlägt sich für über tausend Häftlinge im Sternlager.

Ende Mai 1944 Reduktion auf die endgültigen 222; Unterbringung in abgesonderter Baracke

Vier Wochen Wartens nach Absage des ursprünglichen Termins

29.6. 1944 222 Austauschjuden aus Bergen-Belsen mit dem Zug über Nürnberg nach Wien; hier kommen noch 61 Engländer und US-Amerikaner aus den Internierungslagern Vittel und Laufen (Salzach) hinzu. Die Fahrt geht über Budapest, Sofia nach Istanbul. In Wien, Istanbul und Aleppo wurden jeweils die Züge gewechselt; den Bosporus überquerte ein Ausflugsdampfer, der die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges auf der asiatischen Seite von Istanbul mit einer mehrstündigen Rundfahrt überbrückte. Ab Aleppo über Beirut erreichte der Transport schließlich Haifa in Palästina.

10.7.1944 Ankunft des Transports in Haifa

Lotte und Arno Lewi müssen im Sternlager bleiben.

Der Verlorene Zug

10.4.1945 Evakuierung der Austauschjuden von Bergen-Belsen mit dem Ziel Theresienstadt mit drei Zügen; Arno und Lotte mit vielen Chaluzim auf dem Transport „Verlorener Zug“

23.4.1945 Irrfahrt des „Verlorenen Zuges“ endet an der gesprengten Elsterbrücke; Ankunft Tröbitz,

Befreiung durch die 1. Ukrainische Front der Roten Armee, General Tschukow

17. Juli 1945 Rückkehr in die Niederlande mit vielen Tröbitz-Überlebenden über das Rückkehrer-Lager Abtei St. Benediktusberg in Mamelis Vaals

6.11.1945 ist das Ehepaar Lewi in Amsterdam, Oosterparkstraat 37

Alija beth auf der SS BIRIA

April 1946 Beginn der Alija von Arno und Lotte Lewi aus den Niederlanden über Belgien nach Marseille

22.6.1946 Einschiffung in Port de Sète, einem kleinen Hafen 200 km westlich von Marseille mit 1086 Ma’apilim auf der von der Haganah gecharterten SS BIRIA (zuvor SS AKBEL)

1.7.1946 Ankunft der SS BIRIA in Haifa

Als Kontakt/Ziel geben sie die Schwägerin Ruth Sielmann, Kfar Maccabi, an

Sie werden von der britischen Marine in Detentioncamp auf Zypern gebracht

14.8.1948 Proklamation der Staatsgründung Israels durch David Ben Gurion

1948/49 Auflösung der britischen Flüchtlingscamps auf Zypern

Deportation von Eltern

17.5.1939 Beide Eltern in Chemnitz, Hospitalstraße 7 bei der Minderheitenzählung

10.5.1942 beide Eltern auf dem Transport Erfurt-Weimar-Leipzig- Chemnitz-Ghetto Belzec

In den Morgenstunden des 10.5. fuhr der Zug mit 516 Menschen von Weimar in Richtung Leipzig ab, wo an einem Güterbahnhof außerhalb der Stadt (vermutlich Engelsdorf) 287 Menschen aus Leipzig und umliegenden Orten zusteigen mussten. Gegen Abend erreichte der Koppelzug Chemnitz und fuhr nach Aufnahme von 199 Menschen aus Chemnitz, Plauen und Zwickau gegen 20.45 Uhr weiter ins Ghetto Belzec

Gedenken/Erinnern

April 1956 Lotte und Arno schreiben einen Zeitzeugen-Bericht

Quellen

https://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=55093&lang=eng&site=gfh

https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=9995988

https://www.statistik-des-holocaust.de/OT420510-Chemnitz5.jpg

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en961684

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de961681

https://collections.yadvashem.org/en/documents/3655767

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130333250

https://www.mappingthelives.org

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Staatsarchiv Israel, Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=de

Peter W. Lande, Jewish „Training“ Centers in Germany, Manuskript von 1978 im Bestand des Centers for Jewish History

https://digipres.cjh.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=FL4311316