Adolf Adi Abraham Lindenbaum

*6.6.1921 in Hanover; ✡ 1993

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Jakob Lindenbaum *20.6.1889 in Dolina, Galizien; ✡ 4.4.1945 in Buchenwald

Heirat der Eltern 21.7.1920 in Hannover

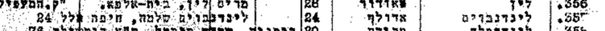

Mutter Selma Sura Lindenbaum *2.11.1895 in Dolina; ✡ ?1942/43 in Riga

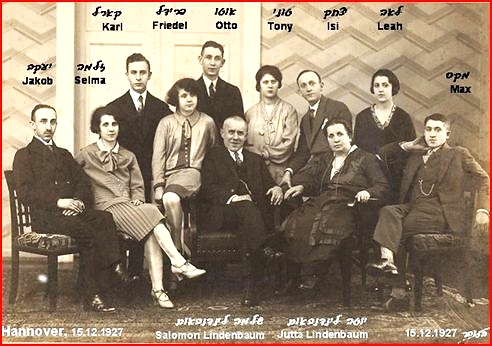

Großvater Salomon Shlomo Lindenbaum *15.12.1867 in Dolina; ✡ 22.12.1952 Ranatayim Israel

Großmutter Jitta Bohnum Erster *3.1.1870 in Spas, Galizien; ✡29.12.1930 in Hannover

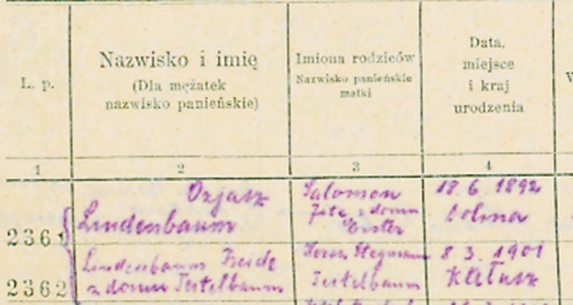

Onkel Otto Osias Lindenbaum *18.6.1892 in Dolina; Unna; ✡Majdanek; oo Freide Turtelbaum

Tante Toni Schweizer geb. Lindenbaum *26.3.1907 in Hannover; oo Paul Schweizer

Tante Leah Strassmann geb. Lindenbaum * 6.10.1903 in Hannover; ✡ 13.5.1945 in Neustadt bei Lübeck; oo Samuel Strassmann (1901-1943 in Riga)

Geschwister –

Leo Lindenbaum *22.3.1923 in Hannover; ✡ ?vor 1945 in Polen

Beruf landwirtschaftlicher Praktikant

Adressen Hannover, Bergmannstraße 10;

Heirat –

Kinder –

Weiterer Lebensweg

15.12.1927 60. Geburtstag des Großvaters in Hannover

Tante Leah Strassmann geb. Lindenbaum wohnte bis 1933 in Recklinghausen

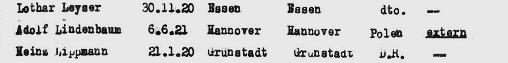

1937 Gärtnerlehrling in der Israelitischen Gartenbauschule Hannover Ahlem

3.6.1937 in der Belegungsliste der Israelitischen Gartenbauschule als Externer geführt

Die erste Polenaktion

28.10.1938 Bruder Leo, Onkel Otto Osias und Tante Toni abgeschoben nach Zbaszyn; beide Eltern und Tante Toni später in Tarnow, Wehrmachtstraße 2, Galizien

Registrierung von Onkel Ozjasz und Freide Lindenbaum in Zbaszyn

17.5.1939 beide Eltern in Hannover bei Minderheiten-Volkszählung

Die zweite Polenaktion

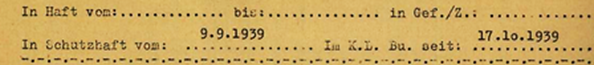

9.9.1939 Verhaftung mit dem Vater Jakob durch die Gestapo Hannover als „feindlicher Ausländer“

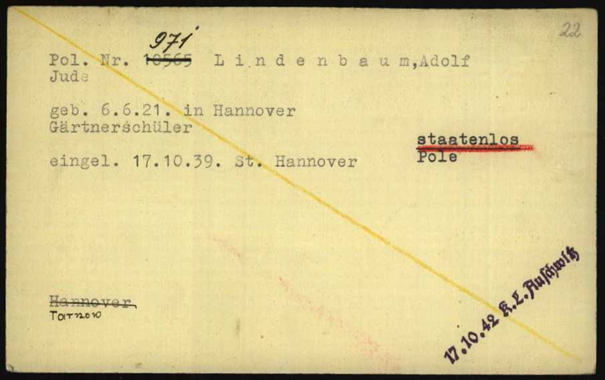

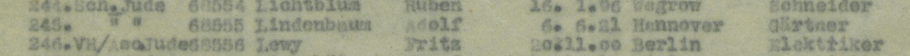

17.10.1939 Internierung mit dem Vater als polnischer Jude im KL Buchenwald,

Unterbringung im Judenblock Nr 22; Arbeitskommando Gärtnerei

Er gibt zunächst seine Mutter in Hannover, später seine Tante Toni Schweizer in Tarnow, Wehrmachtstraße 2 als Verwandte an

16.10.1942 Überstellung von 500 polnischen Häftlingen aus Buchenwald in das KL Ausschwitz zum Aufbau des Buna-Werks in Auschwitz Monowitz; auf diesem Transport befinden sich auch Abraham Matuszak, Adi Lindenbaum, Jakob Zylbersztajn und Heinrich Tydor

Vater Jakob verbleibt im KL Buchenwald, wo er am 4.4.1945 umkommt

17.10.1942 Adi Lindenbaum eingewiesen in Auschwitz III zum Aufbau des IG-Farben Werkes Buna Monowitz, auf LKW in die Quarantäneblöcke des „Arbeitslager Buna“ gebracht; Tätowierung der „nichtarischen“ Häftlinge;

ihm wird die Auschwitz-Häftlingsnummer 68555 in den linken Unterarm tätowiert.

1944 Adi Lindenbaum hilft Sophie Manela, später Ester Pur im Auschwitz-Außenlager Rajsko bei der Beschaffung von Zivilkleidung für ihre Flucht; Ester Pur berichtet:

„Bis eines Tages einer der Jungen aus dem Lager kam, sein Name war Adi Lindenbaum, der auch in der Hachschara-Ausbildung (Gartenbauschule Ahlem FJW) war – ich kannte ihn nicht, er war aus einer älteren Klasse, er kam zu meinem Gewächshaus in Rajsko und transportierte Pflanzen dorthin, Auschwitz und dann Rückkehr ins Lager. Ich sagte zu ihm: Schau, Eva hat mir gesagt, es ist ausgemacht, dass es einen Fluchtplan gibt, was denkst du, kannst du uns helfen? Etwas zum Mitbringen, damit wir selbst Kleidung nähen können. Denn das, was wir trugen, waren Kleidungstücke mit Lagerstreifen. Also sagt er: Ich werde es dir bringen. Und er brachte eine Decke, zwei Hemden und eine Hose mit. Und wir haben es versteckt, wir haben gesagt: Eva, was denkst du, vielleicht denken wir darüber nach, wie wir fliehen können Und sie sagte: Vielleicht.„

5.1.1945 Sophie und Eva gelingt die Flucht aus dem Außenlager Rajsko

18.1.1945 Evakuierung aller drei Auschwitz-Lager; ca 10 000 Häftlinge aus Monowitz auf dem Todesmarsch über 42 km von Monowitz nach Nikolai;

Isidor Philipp berichtet:

„Theo Lehmann und ich schleppten einen Häftling, einen schwachen jungen Mann, bis Gleiwitz mit. 80 km im tiefen Schnee. Wer sich hinlegte, wurde von den SS-Männern, die auf Motorrädern mit Beiwagen fuhren, erschossen.“

Übernachtung in einer Ziegelei in Nikolai, weitere 25 km bis nach Gleiwitz

21.1.1945 Aufteilung auf verschiedene Transporte

Philipp mit 4000 Häftlingen von Gleiwitz in offenen Güterwaggons Irrfahrt über Tschechien, nach Mauthausen und wieder nach Deutschland

„Von dort begann dann – in offenen Kohlewaggons und bei 15 Grad unter Null – die Fahrt durch Polen, Tschechoslowakei und Österreich zurück nach Deutschland.“

28.1.1945 Ankunft von 3500 Häftlingen, 500 Toten Nordhausen KL Mittelbau Dora bei Nordhausen, unterirdische Flugzeug- und V2-Raketenfabrikation

Zwei Tage nach Ankunft waren weitere 600 Häftlinge tot;

Nach Auflösung von Dora nach Ravensbrück

14.4.1945 Ankunft im überfüllten Frauen-KL Ravensbrück; Unterbringung im Jugendlager Uckermarck

24.4.1945 nach Weitertransport Ankunft im Auffanglager Wöbbelin, das Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme; es bestand als Auffanglager nur zehn Wochen, vom 12. 2 bis zum 2. 5.1945;

2.5. 1945 Befreiung im Lager Wöbbelin, die SS-Wachen fliehen nach einem Luftangriff

23.6.1945 Entlassung aus dem KL Buchenwald durch alliierte Kommission

30.10.1945 DP Camp Zeilsheim

März 1946 mit 736 Maapilim auf der SS TEL HAI illegal von Marseille nach Haifa;

vor Haifa wird das Schiff von der britischen Marine aufgebracht und übernommen;

die TEL HAI war das letzte Einwandererschiff, welches von den Briten an Land gelassen wurde.

28.3.1946 nach Ankunft in Haifa zunächst im Hafengelände eingesperrt

Internierung im britischen Internierungscamp Athlith

Deportation der Mutter nach Riga

3./4.9.1941 „Aktion Lauterbacher“, Zwangsumzug der Mutter Sura ins Juden-Ghettohaus, Hannover, Josephstraße 22, wo auch ihre Schwägerin Leah Strassmann geb. Lindenbaum sowie Anna Levy geb. Bauer aus Castrop und Selma Sollinger aus Iserlohn zwangseingewiesen werden.

November 1941 Deportationsbescheid der Gestapo

15.12.1941 morgens Verbringung per Lastwagen aus den Judenghettohäusern über seit Anfang November 1941 von der Gestapo zur Sammelstelle umfirmierte Israelitische Gartenbauschule zum Bahnhof Fischerhof in Hannover-Linden

Bahnfahrt in Personenwagen mit angehängten Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn in das Ghetto Riga vom Bahnhof Fischerhof in Hannover-Linden nach Riga Skirotawa zusammen mit 999 anderen Hannoveraner Juden

18.12.1941 Ankunft der Mutter und Tante Leah in Riga, Rangierbahnhof Skirotawa, Fußmarsch ins Ghetto Riga

4.4.1945 Tod des Vaters in Buchenwald

Gedenken

–

Quellen

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916254

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1488944

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916259

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1002579

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de978310

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/68060475

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916261

Ester Pur, Autobiografie, in: Zeugnisse aus dem Tal des Todes, Oranit, 1996

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

https://www.mappingthelives.org

Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf

Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13

Ezra Ben Gershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989

Joel König (Ezra Ben Gershom), Den Netzen entronnen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1967

Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328

Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988

Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/68060475

https://www.mappingthelives.org

Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf

Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]

Ezra Ben Gershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989

Joel König (Ezra Ben Gershom), Den Netzen entronnen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1967

Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328

Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988

Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020

Anneliese Ora-Borinski, Erinnerungen 1940 – 1943, Kwuzat Maayan-Zwi, Israel 1970