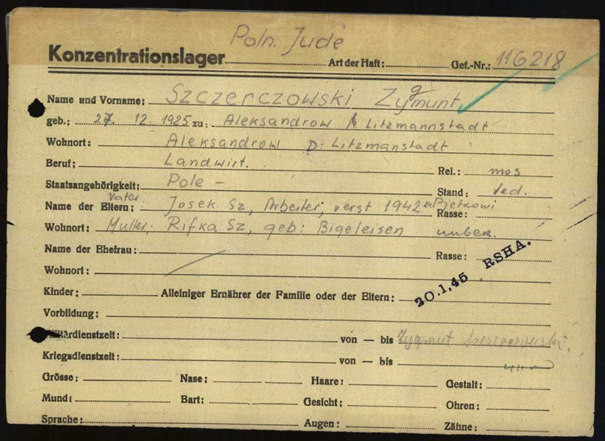

Shlomo Najman; geboren als Sigmund Zygmunt Zalman Szczerczowski

*27.12.1925 in Alexandrow ✡ 9.7.2009 in Netzer Sereni

Staatsangehörigkeit polnisch, staatenlos

Religion jüdisch

Vater Josek Szczerczowski *1906; ✡ 1942 in Treblinka

Mutter Rifka Bigeleisen *1906 ✡ 1942 in Treblinka

Geschwister

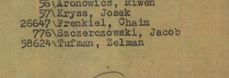

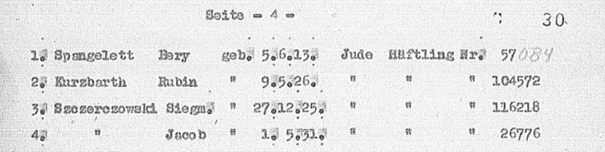

Jakob Jankiel Szczerczowski *1.5.1931 in Alexandrow; ✡ 17.4.2022 in Ramat Gan

Beruf Landwirt; LKW-Fahrer; Fabrik-Direktor

Adressen Alexandrow; Piotrkow; Hattenhof Nr. 36; Afikim; Netzer Sereni

Heirat Najman

Kinder eins

Weiterer Lebensweg

Alexandrow Lodzki im zweiten Weltkrieg

1.9.1939 Überfall der Wehrmacht auf Polen

7.9.1939 Einmarsch in Alexandrow

9.11.1939 Annexion der Stadt, Eingliederung in den „Warthegau“; Umbenennung in Alexanderhof

7.12.1939 Beginn der Deportationen der Polen und Juden in das Generalgouvernement

1943 Umbenennung in Wirkheim

17. 1.1945 Einnahme von Aleksandrów Łódzki durch die Rote Armee

Deportation der Juden von Alexandow ins Generalgouvernement

27.12.1939 Deportation der Familie

1.1.1940 Ankunft der Vertriebenen Juden in Lubitz, die Familie zieht nach Skarnowitz

Zygmunt findet Arbeit bei einem polnischen Dorfvorsteher, der ihn nicht als Juden verrät.

Die Familie wird erneut vertrieben, soll ins Ghetto Warschau, zieht dann aber nach Piotrkow Tribunalski.

Zygmunt findet Arbeit in der örtlichen Glasfabrik des Österreichers Kissinger, wird gefragter qualifizierter Arbeiter;

„Zuerst kamen wir aus dem Ghetto zur Arbeit, dann blieben wir auf dem Fabrikgelände, in einem Arbeitslager.“

Sommer 1942 gehen die Massen-Transporte in das Vernichtungslager Treblinka; Die Eltern und Bruder Jankiel verstecken sich auf einem Dachboden und können später ins kleine Ghetto ziehen

Sommer 1942 Räumung des Ghetto Piotrkow; Deportation von ca 25000 Juden nach Treblinka; der Fabrikbesitzer und SS Mann Kissinger holt einige wichtige jüdische Arbeiter in Fabrik, auch Shlomo.

Dezember 1942 Die Eltern werden mit hunderten Juden in der Großen Synagoge eingesperrt.

20.12.42 wählten die Deutschen neununddreißig starke Männer darunter den Vater zum Ausheben von Gruben im Rakow-Wald bei Piotrkow für die Massenerschießung der 600 festgesetzten Juden,

21.12.1942 Bei dem Versuch vor der Massenerschießung zu fliehen, werden alle Juden erschossen, auch die Eltern.

1943 Zygmunt versteckt seinen Bruder im Ghetto; nur Chaim Leib Adler (später in Ramat Gan) kannte sein Versteck; er kann ihn in der Glasfabrik zur Arbeit unterbringen; für die dort beschäftigten 740 Juden wird ein Arbeitslager eingerichtet

1943 mit 740 Juden in den Baracken des Arbeitslagers der Glasfabrik

Mehrfach rettet er ihn vor der Deportation.

Ende 1944 können viele der Fabrikarbeiter entfliehen. Shlomo wird mit seinem Bruder per Bahn nach Tschenstochau deportiert; sie arbeiten in den Rüstungsbetrieben der HASAG, Shlomo im Stahlwerk Rakow

Der Leipziger Rüstungskonzern HASAG (Hugo Schneider AG) hatte vier Werksstandorte in Tschenstochau (Pelcery, Eisenhütte Rakow, Warta und Czenstochowianka)

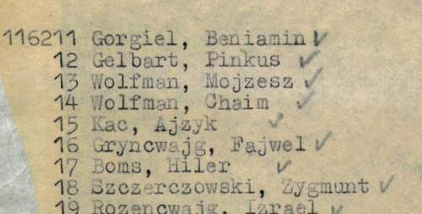

Januar 1945 die HASAG-Werke werden evakuiert zunächst nach Leipzig, zuletzt ins KL Buchenwald; dort bekommt er die Häftlingsnummer 116118 (?)

21.12.1942 bis auf zwei Geflüchtete werden alle erschossen

24.12.1944 Bruder Jakob nach Buchenwald, er kommt in die Judenbaracke für Jugendliche, Block 23; dort trifft er Meir Gottlieb (Ahuvia)

27.1.1920 Bruder Jakob ins Kommando 20 – Holzhof, ein einfaches Kommando für Jugendliche

Januar 1945 Bahntransport von Zygmunt in Güterwaggons nach Leipzig und weiter nach Buchenwald.

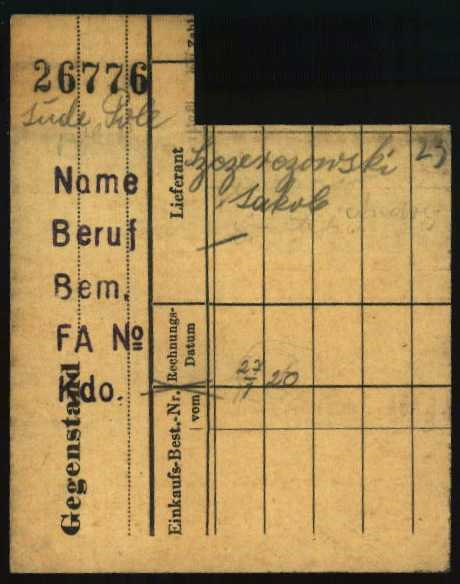

20.1.1945 Unterbringung im Kleinen Lager Block 63; Häftlingsnummer 116218

14.2.1945 Zygmunt nach der Quarantäne in Buchenwald Verlegung nach Ohrdruf SIII in das Crawinkellager (Luftmunitionsanstalt Crawinkel, „MUNA“) bei Stadt Ohrdruf bei Gotha

Nach einem Luftangriff mit Stromausfall im Lager gelingt ihm die Flucht; über Wochen versteckt er sich in den Wäldern, wird zweimal aufgegriffen;

Als die US-Army nach Crawinkel kommt, geht er aus dem Versteck; der Bürgermeister von Crawinkel wird von einem US-Offizier persönlich für sein Wohl haftbar erklärt

14.4.1945 Befreiung von Buchenwald, er fährt mit dem Fahrrad hin, um seinen Bruder dort tatsächlich zu finden.

Rückkehr mit Jakob nach Crawinkel; als Thüringen an die Russen übergeben wird, Wechsel in die amerikanische Zone mit einer kleinen Gruppe, ua. Manya Rosenkopf/Ginzburg und Sarah Lehmann, später beide im Kibbuz Buchenwald

Ende August kommt er mit Sarah Lehmann und Halosha auf den Gehringshof; später holt er noch seinen Bruder und vier weitere Jugendliche aus Bamberg auf den Hof

27.8. 1945 Elias Grynbaum, Tydor und Moritz Zauderer, insgesamt 80 Chaluzim der Gründergruppe – 53 Männer, 27 Frauen – vom Gehringshof über Baden nach Marseille

4.9.1945 Abfahrt der SS MATAROA aus Marseille

Nach der Abreise befanden sich noch 40 Chaluzim auf dem Gehringshof und in Gersfeld

Alija Beth auf der SS TEL HAI

22.11.1945 Beratung auf dem Gehringshof mit Aharon Bacia von der NOHAM-Zentrale in Bergen Belsen und vier Soldaten der Jewish Brigade (u. a. Naftali Unger, Chaim Ben Asher) mit dem Ergebnis: die illegale Ausschleusung von 60 Ma’apilim über Bergen-Belsen , Eindhoven nach Antwerpen; in Absprache mit NOHAM-Zentrum in Bergen Belsen wird beschlossen, Delegationen in eine Reihe von DP-Camps zu entsenden, um weitere NOHAM-Mitglieder in den Kibbuz Buchenwald zu holen.

Dezember 1945 Zygmunt fährt nach Bamberg und kommt mit seinem Bruder und vier weiteren Jugendlichen auf den Gehringshof zurück

Mitte Dezember 1945 über 60 Chaluzim des Kibbuz Buchenwald aus Geringshof und Gersfeld werden zur Vorbereitung auf die Bricha auf Lastwagen der Jewish Brigade nach Bergen Belsen transportiert

Ende Dezember 1945 nach ein oder zwei Wochen Wartens in Bergen Belsen werden die in Uniformen gesteckten Chaluzim mit Militär-LKW nach Antwerpen geschleust.

Nach zwei Monaten Wartens in den zwei Quartieren der Jewish Brigade in Antwerpen fahren sie in einem großen Militär-LKW-Konvoi nach Marseille; die Einwanderer sammeln sich im Hafen von La Ciotat (zwischen Marseille und Toulouse).

17.3.1946 Einschiffung auf der TEL HAI von 736 Migranten in Marseille, etwa 300 NOHAM-Mitgliedern, davon 60 aus dem Gehringshof und Bergen-Belsen

Die Überfahrt ist stürmisch, das Schiff muss in Bonifacio/Korsika und auf Kreta einen schützendes Hafen suchen; nach Entdeckung der SS TEL HAI wird das Schiff von Britischer Marine geentert

28.3.1946 Ankunft von Shlomo mit der NOHAM-Gruppe auf der TEL HAI in Haifa

Nach wenigen Tagen in Atlith geht die „Kibbuz Buchenwald“-Gruppe in den Kibbuz Afikim, nachdem sich die Britische Protektoratsbehörde ein letztes Mal überreden lässt, die Zahl der Ma’apilim auf die ausstehenden Zertifikatskontigente anzurechnen.

Die 60 Chaluzim gehen in den nicht religiösen Kibbuz Afikim; er zählte 1946 etwa 670 Bewohner.

April 1946 Pessachfest (2.-10.4.1946) Begrüßungsfeier im Kibbuz Afikim für die zweite NOHAM-Gruppe der 60 Pionieren, die aus dem Gehringshof mit der TEL HAI nach Haifa gekommen waren, hierzu zählen: Shlomo Neeman, Simcha Apfelbaum, Aharon Bacia und Rita Kuperberg, Isi Philipp, Piese Zimche und Hilde Grynbaum, Fredi Diament, Theo Lehmann, Abraham Mohr, Guste Zisner.

Für lange Jahre ist er der LKW-Fahrer in Afikim, Nabalat und Netzer Sereni

Später Direktor der Fabrik für LKW Boxen und dann Produktion von Containern für ZIM

Gedenken

–

Quellen

Zeugnisse aus dem Tal des Todes, Veteranen des Kibbuz Netzer-Sereni erzählen; Oranit Verlag, 1998

Judith Tydor Baumel, Kibbuz Buchenwald, Hrsg. Kibbuz HaMeuhedet, Tel Aviv 1994

Nurit Cohen Bacia, Die Geschichte eines Ortes, 1948-2009; O-Sonic-Press, 2009

https://newrepublic.com/article/151061/road-buchenwald

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/71004241

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/7234243

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5284325

https://www.jewiki.net/wiki/Netzer_Sereni

https://de.wikipedia.org/wiki/Netzer_Sereni

Home – Deutsch

BILDER & DOKUMENTE – הכשרות החלוץ בגרמניה – דור המשך (hachshara-dor-hemshech.com)

https://www.mappingthelives.org

http://www.dpcamps.org/listDPCampsbyTeamNo.pdf

http://www.fuldawiki.de/fd/index.php?title=Gehringshof

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/78790374

Arolsen Archives, Arolsen Signatur DE ITS 2.1.1.1 HE 016 JÜD 7 ZM

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch

Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947