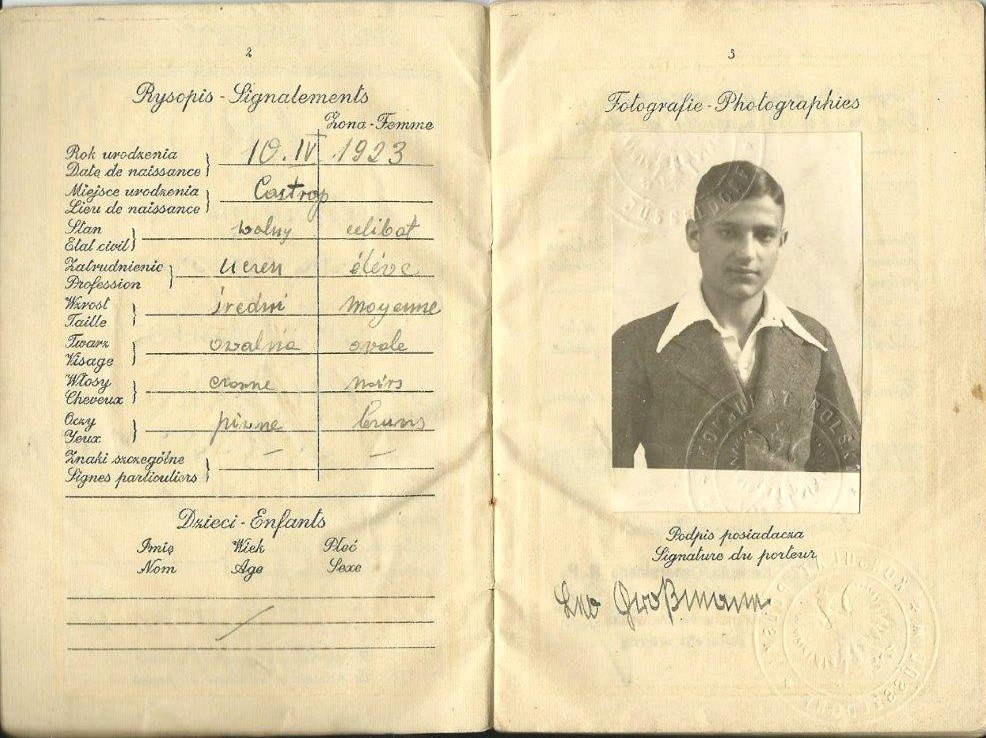

Leo Yehuda Grossmann

*10.4.1923 in Castrop; ✡9.5.1997 in Ashkelon

Vater Siegmund Grossmann* 26.6.1889 in Kalusch; verschollen in Galizien

Mutter Dora verw. Rosenstrauch geb. Kessler * 10.12.1890 in Kalusch; verschollen in Galizien

Bruder

Edmund Grossmann *3.2.1921 in Bochum; verschollen in Galizien

Adressen Castrop, Münsterstraße 12

Heirat Mina Beck *9.8.1928 in Palästina; ✡2.6.2002 in Askelon

Tochter Efrat Nava Grossmann *1964; oo Kupermann

Yochai Grossmann

Nili Grossmann

Dvora Grossmann

Weiterer Lebensweg

8.8.1938 Leo Grossmann abgemeldet zur Alija von Triest nach Palästina

15.8.1938 Ankunft von Leo Grossmann mit 95 Jugendlichen in Haifa auf der SS GALILEA mit einem Hechaluz-Studenten-Zertifikat der Kategorie B(III)

Zwei Jahre Ausbildung in Palästina

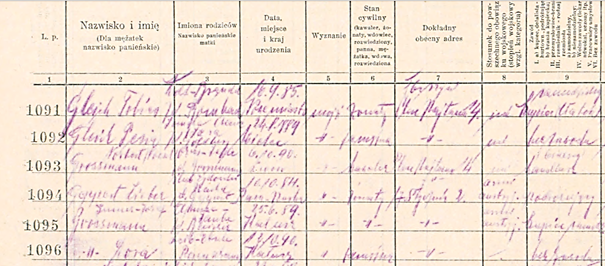

Juden aus Castrop in Zbaszyn

28.10.1938 Juden mit polnischem Pass aus Deutschland abgeschoben nach Zbaszyn, so auch die Eltern und Bruder Edmund Grossmann

Mit Gewalt erzwungener Grenzübertritt ins Niemandsland zwischen Deutschland und Polen

Nach Ankunft am 29.10.1938 finden sich dort wieder die Familien von Siegmund Grossmann, Hersz Tager und Moses Feuerstein. Die Familie Mordko Ryster wurde zurückgeschickt, da sie staatenlos war.

Leo Grossmann konnte mit 15 Jahren mit der Jugendalija in einen Kibbuz in Ain Charod entkommen; von ihm ist ein umfangreiches Konvolut der Briefe von Dora und Edmund Grossmann erhalten geblieben.

15.8. 1938 Ankunft von Leo Grossmann mit 95 Jugendlichen in Haifa auf der SS GALILEA

Dora Grossmann bekommt im März 1939 die Einreiseerlaubnis nach Deutschland, um den Besitz der Familie aufzulösen.

Edmund Grossmann geht in ein Hachscharalager in Wolokumpya bei Wilna

Dora Grossmann kehrt am 1. Juni niedergeschlagen zu Ihrem Mann nach Zbaszyn zurück; sie schreibt in einem Brief vom 4.Juni 1939 an Sohn Leo:

„So habe gelaufen 10 Wochen ohne Rast und viele Enttäuschungen erlebt.“

Über Castrop schreibt sie:

„In Castrop ist es schon öde, Alfred war auf dem 9ten November eingesperrt und ist dann nach Holland gekommen. Seine Adresse ist Alfred Heymann Dommelhuis, Eindhoven Holland Jonckbloedlaan. Blumenthal sind ganz weg, die Frau Blumenthal ist mit den Anderen nach Amsterdam, Herr (Max) Blumenthal ist im Lager, schreiben sehr verzweifelt, können auch vorläufig nicht ausreisen, leider habe diese Adresse nicht. Max Löwenwärter arbeitet beim Unternehmer im Tiefbau in Ickern, auch Herbert sind alle zur Ausreise vorgemerkt, aber es geht nicht so leicht. Jaffe sind nach England. Albert Bauer ist auch in England, in Castrop sind nach Bauer, Cohen und Josephs da aber keiner fast mehr, keine Geschäfte alle haben abgeben müssen. Von den Ärmeren sind da Löwenwärter, Ernst Marx, Max Blumenthal, Hugo Blumenthal, (Albert) Feldheim. Moritz Marx ist tot im Konzentrationslager. Im Großen und Ganzen ist alles traurig; auch Heymann sind noch da, Thea (Heymann) hat geheiratet mit Vogelsang.“

Da Rückkehrer aus Deutschland von der polnischen Regierung die Erlaubnis erhalten, Zbaszyn zu verlassen und zu Verwandten in andere polnische Städte zu reisen, fährt das Ehepaar Grossmann am 11. Juni 1939 von Zbaszyn zu Dora Häusler, der Schwester von Siegmund Grossmann nach Kalusz.

1.9.1939 Überfall der Wehrmacht auf Polen

17. 9.1939 Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen

Besetzung von Ostpolen und der Ukraine durch die Rote Armee. September 1939 Russische Panzereinheiten besetzen Kalusz; Kalusz wird sowjetisches Staatsgebiet

Hella Bickel-Horowitz schreibt über die Russischen Besatzer:

„Die Reichen und Wohlhabenden waren die ersten Opfer, ihr Eigentum wurde verstaatlicht. Diejenigen, die der neuen Behörde als Zionisten gemeldet wurden oder während der Zeit Polens antikommunistischer Aktionen verdächtigt wurden, konnten ihr Schicksal nicht verbessern. Einige wurden verhaftet, einige auch nach Sibirien geschickt. Nachts wurden mehrere Familien aus ihren Wohnungen geholt und an unbekannte Orte innerhalb Russlands gebracht.“

Oktober -Dezember 1941 Massenerschießungen in Ostgalizien

22.6. 1941 Überfall der Wehrmacht auf die USSR „Unternehmen Barbarossa“

Ende Juni 1941 die Russen verlassen Kalusz

1.7.1941 Bewohner von Kalusz erklären die Wiederherstellung der unabhängigen Ukraine

2.7.1941 Kalusz von ungarischen Truppen übernommen, die Kalusz der Wehrmacht übergeben

Juli 1941-1944 Besetzung der Westukraine durch die Wehrmacht

Ende Juli 1944 SS-Hauptsturmführer Hans Erich Krüger als Leiter der Gestapo in der Außenstelle Stanislau des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD Lemberg nach Stanislau (heute Iwano-Frankiwsk), zuständig für die Kreise Stanislau und Kalusch sowie die Region Rohatyn (>700.000 Einwohner)

2. 8.1941 Registrierung von polnischen Akademikern; 200 „unentbehrliche Spezialisten“ zunächst verschont, 600 werden erschossen und in einem Waldstück verscharrt.

6.10. 1941 Massenerschießung von 2000 Juden in Nadwirna

12.10. 1941 am „Blutsonntag von Stanislau“ werden mehr als zehntausend Juden, Männer, Frauen und Kinder erschossen.

Bis zum 1. Dezember 1941 folgen weitere Massenerschießungen Tausender Juden in Rohatyn, Stanislau sowie in Deljatyn und Kalusz (1941-1944 ca 7000 Tote)

Ende März 1942 Festnahme Tausender von „unbrauchbaren Juden“ aus dem Ghetto Stanislau;

Ab1. April 1942 Deportationen in das Vernichtungslager Belzec

Leo Grossmann lebte im Kibbutz Gvar’am

9.5.1997 Tod von Leo Grossmann in Ashkelon

Beisetzung auf dem Gvar’Am Cemetery, Ashkelon

Quellen

https://www.jewishgen.org/yizkor/kalusz/kal301.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Kalusch

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Kr%C3%BCger_(Gestapo)

https://muse.jhu.edu/document/2771

https://kalushcity.gov.ua/en/city/history-of-kalush-en

https://kehilalinks.jewishgen.org/Kalush/kalush/history.html

https://www.zbaszyn1938.pl/uploads/documents/Lista_Deportowanych/GK_166_1141_Cala_lista.pdf

Dietmar Scholz, Zum Leben und Schicksal der Juden in Castrop 1699-1942; 2010

Dietmar Scholz, Wir leben in diesem schönen, reichen Lande… ; 1998

Geburtsurkunden 1921 Standesamt Bochum

Jüdische Holocaust-Gedenkstätten und jüdische Einwohner Deutschlands 1939-1945

Thomas Jasper, Stadtarchiv Castrop-Rauxel, Erfassungsbogen der Juden in Castrop-Rauxel ab 1933, 2005

Heinz Reuter, Die Juden im Vest Recklinghausen, Vestische Zeitschrift Bd. 77/78, 1978/1979

Werner Schneider, Jüdische Heimat im Vest, Gedenkbuch 1983

Werner Schneider, Jüdische Einwohner Recklinghausens 1816-1945, in: 750 Jahre Stadt Recklinghausen. 1236-1986, hrsg. von Werner Burghardt, Recklinghausen 1986