David Blitz

*23.7.1923 in Fulda ; ✡ 14.3.1988 Tod in Malmö

Staatsangehörigkeit polnisch, staatenlos

Religion jüdisch

Vater Hersch Hermann Zwi Blitz *24.1.1888 in Rzochow, Galizien; ✡ 26.1.1940 im KL Sachsenhausen

Mutter Cilla Steinhardt *10.8.1892 in Tarnobrzeg; ✡ 1944 in Stutthof

Onkel Refuel Blitz

Geschwister

Josef Blitz *14.11.1913 in Tarnbrzeg; ✡25.7.1938 in Israel

Eva Chava Blitz *9.2.1915 in Fulda; ✡12.6.1953 in Israel; oo Nussanel Neiman

Benno Blitz *15.9.1916 in Fulda; ✡29.9.1998 in Israel; oo 1944 in Manchester Eva Rittner

Beruf landwirtschaftlicher Praktikant

Adressen Fulda; Gelsenkirchen; Steckelsdorf bei Rathenow im Landkreis Jerichow;

Heirat –

Kinder –

Weiterer Lebensweg

Umzug der Familie von Fulda nach Gelsenkirchen

1933-1936/38 Besuch des Städt. Realgymnasium an der Adolf-Hitler-Straße in Gelsenkirchen

Zwischen Mai 1933 und Oktober 1934 waren 14, zwischen Januar 1935 und Oktober 1936 insgesamt 16 und 1938 die letzten 4 jüdischen Schüler gezwungen, das Realgymnasium zu verlassen.

12.3.1934 Ankunft von Bruder Josef auf der SS ITALIA in Tel Aviv

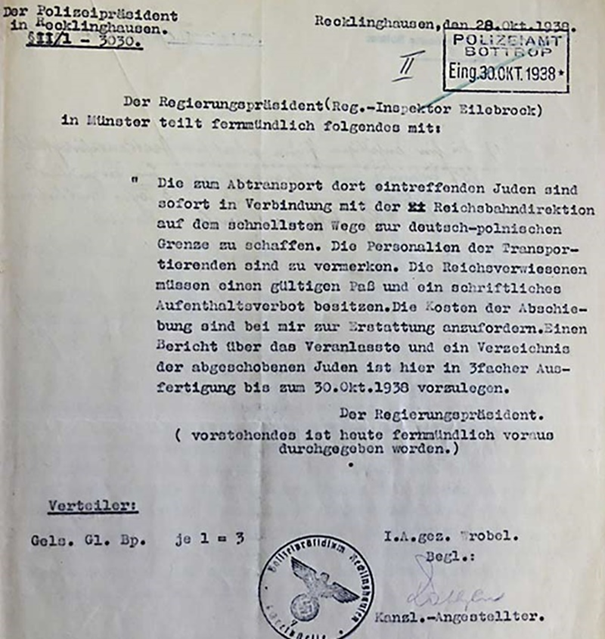

Die erste und zweite Polenaktion in Gelsenkirchen

28.10.1938 Verhaftung der Männer mit polnischem Pass und Abschiebung nach Zbaszyn. Viele kehren im ersten Halbjahr 1939 in ihre Orte zurück

17.5.1939 David Blitz mit den Eltern in Gelsenkirchen bei Minderheiten-Volkszählung

Zeitzeugin Anita Sontopski

„Ich kann mich gut an jüdische Geschäfte in Schalke erinnern, an Jampel, an Katzenstein, an das Kaufhaus am Schalker Markt, dass dann Szepan „übernahm“, an die kleinen Geschäfte an der Gewerkenstraße. Da gab es den Herrn Blitz, der war Jude. Als Hausierer ging er mit Bett- und Tischwäsche in Schalke von Tür zu Tür. Einmal ließ er meiner Mutter eine Tischdecke da, obwohl sie kein Geld hatte. Herr Blitz kam dann alle 10 Tage und holte den Kaufpreis in kleinen Raten ab. Auch der nette Herr Blitz war eines Tages plötzlich verschwunden“. „Dieser Kleiderbügel hat mich Zeit meines Lebens an das Unrecht erinnert, dass den jüdischen Menschen in Gelsenkirchen und anderswo angetan wurde. Wenn ich nicht mehr bin, soll er nicht einfach „entsorgt“ werden. Es ist ja nicht nur ein alter Kleiderbügel.“

1.9.1939 Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen

Anfang September Verhaftung der Zbaszyn-Rückkehrer in Polizeigefängnissen

22.11.1939 Hersch Blitz verlegt in das KL Sachsenhausen

26.1.1940 Tod des Vaters im KL Sachsenhausen. Sein Leichnam wurde eingeäschert, eine Urne an seine Frau gegen Gebühr übersandt. Die Urne wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ückendorf bestattet.

Das jüdische Umschulungslager Steckelsdorf-Ausbau

17.5.1939 David Blitz in Steckelsdorf bei Minderheiten-Volkszählung

David Blitz zur Hachschara in das jüdische Umschulungslager Landwerk Steckelsdorf-Ausbau bei Rathenow im Landkreis Jerichow II; Träger ist der Bachad, 1928 gegründete Jugendorganisation des orthodox-jüdischen Misrachi; das hebräische Akronym בָּחָ״ד BaChaD steht für Brit Chaluzim Datiim, deutsch ‚Bund religiöser Pioniere‘; Träger war zuletzt die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland RVJD. Das Anwesen gehörte als Jagdvilla einem Berliner Industriellen, der es einschließlich der dazugehörigen Gärtnerei 1936/37 seiner Jüdischen Gemeinde zur Einrichtung eines Erholungsheims schenkte.

Lagerleiter/Madrichim waren Sigmar Bromberger, Manfred und Schoschana Litten, Dr. Benjamin Abrahamson, Herbert Schönewald, Werner Hoffbauer, Friedrich Löwenthal, ab 1941 Kurt Silberpfennig

1939 Emigration nach Dänemark

5.11.1940 bei dänischen Zensus in Blistrup, Holbo, Frederiksborg im Haushalt von Hans Marius Christiansen

Ausnahmezustand in Dänemark 1943

Ca 1940 Emigration nach Dänemark zur Hachschara auf einzelnen Bauernhöfen

9.4.1940 Einmarsch der Deutschen in Dänemark; Dänemark bleibt in Teilen autonom bis zum Oktober 1943

29.8.1943 Die deutschen Besatzer verkünden den „Ausnahmezustand“ wegen zunehmender Widerstandaktionen

17.9.1943 Adolf Hitler befiehlt die Endlösung für die Juden in Dänemark

September 1943 Anordnung von Werner Best, SS-Obergruppenführer und Generalbevollmächtigter für Dänemark:

„Die Festnahme der zu evakuierenden Juden erfolgt in der Nacht vom 1. zum 2.10.43. Der Abtransport wird von Seeland zu Schiff (ab Kopenhagen), von Fünen und Jütland mit der Bahn Sonderzug durchgeführt“.

28.9.1943 der deutsche Diplomat Georg Ferdinand Duckwitz verrät die geplante Deportation bei einem treffenden mit dänischen Sozialdemokraten.

Oktober 1943 7700 Juden können sich mit Hilfe der dänischen Bevölkerung in einer Massenflucht über den Øresund (Ostsee) nach Schweden retten.

1943-1947 David Blitz in Män, Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus, Skåne, Schweden

14.3.1988 Tod in Malmö

Deportation der Mutter nach Riga

Jan. 1942 Deportationsbefehl der Gestapo;

23.-26.1.1942 Verbringung in das Sammellager Wildenbruchhalle

Die Chronik der Stadt Gelsenkirchen verzeichnet für den 27. Januar 1942: „In den städtischen Ausstellungshallen ist ein Judensammeltransport zusammengestellt worden. Es handelt sich um 506 Juden aus dem Präsidialbezirk Recklinghausen, die heute nach den Ostgebieten evakuiert werden. Unter ihnen befinden sich 350 Personen aus Gelsenkirchen. Vorerst verbleiben in unserer Stadt noch 132 meist alte und kränkliche Juden“.

27.1.1942 Transport Dortmund nach Riga-Skirotawa

1.2.1942 Ankunft Skirotawa, Fußmarsch ins Ghetto Riga

3. November 1943 Auflösung des Ghetto Riga

November 1943 im Armeebekleidungsamt ABA 701 in Mühlgraben, Kasernierung

Sommer 1944 Auflösung des KL Kaiserwald, Riga

Juli – September 1944 Transporte der Arbeitsfähigen aus Riga per Schiff nach Stutthof

6.8-9.8.1944 1. Großer Transport mit der „Bremerhaven“ von Riga nach Danzig

28.9.-1.10.1944 3155 Häftlinge aus Riga Kaiserwald, 300 von der Lenta auf dem Frachtschiff „Kanonier“ von Riga->Danzig

1944 Tod von Cilly Blitz im KL Stutthof

Gedenken

16.3.1988 Beisetzung von David Blitz in Ostra Kyrkogarden, Malmö

Beisetzung des Bruders Josef Blitz auf dem Nahalat Yitshak Cemetery, Tel Aviv,

Pages of Testimony für die Eltern von Bruder Benno Blitz in Manchester

Stolpersteine in Gelsenkirchen geplant

Quellen

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de843820

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de843825

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/4083615

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/71517396

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947

Einreiselisten Israel

https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf

Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.

<https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]

Ezra Ben Gershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989

Joel König (Ezra Ben Gershom), Den Netzen entronnen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1967

Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328

Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988

Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020