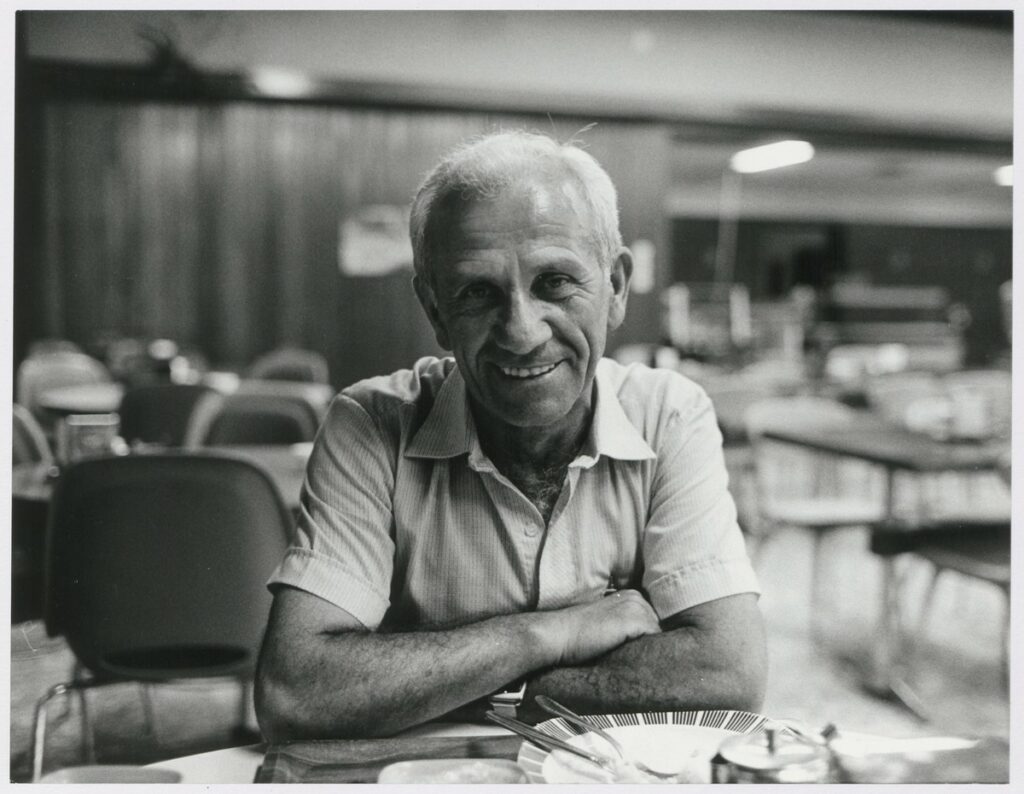

Simcha Apfelbaum

*6.10.1927 in Malecz

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Jankiel Avi Yaakov Ben Mordechai Apfelbaum *1893; ✡ 1943 in Auschwitz

Mutter Ruchle Rachel Sacharow *1897; ✡ 1943 in Auschwitz

Geschwister

Elka Ella Apfelbaum *1921; ✡ 1943 in Auschwitz

Beruf Schlosser; Landwirt

Adressen Malecz; Pruzana, Badegasse 30; Hattenhof Nr. 36; Netzer Sereni

Heirat auf der Spohn-Farm mit Nina Naomi Weinberg *28.2.1928 in Warschau

Kinder drei

Rachel Apfelbaum

Weiterer Lebensweg

7 Jahre polnische Volksschule

1.9.1939 Überfall auf Polen, Beginn des 2. Weltkriegs

Stipendium für eine weiterführende Fachschule

22.6.1941 Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion

23.6.1941 Besetzung von Malecz

August 1941 Beginn der Einweisung der Juden aus der Region ins Ghetto Pruzana (etwa 20 km von Malek)

November 1941 wurden Simcha und seine Familie nach Bereza Kartus, etwa 15 km östlich deportiert

Mai 1942 Simcha Mitglied einer jüdischen Jugendgruppe, die in die Wälder zog, um sich den jüdischen Partisanen bzw. sowjetischen Soldaten anzuschließen. Im

November 1942 bei der Rückkehr ins Ghetto Pruzana werden einige seiner Freunde von deutschen Soldaten erschossen. Simcha kann aber entkommen.

29.1.1943 verhaftet in Pruzana bei Evakuierung des Ghettos; Deportation der Ghetto-Bewohner nach Auschwitz

31.1.1943 deportiert in das KL Auschwitz, Selektion zur Zwangsarbeit; sein Geburtsdatum ändert er auf den 18.2.1926;

er bekommt die Häftlingsnummer 78524 in den linken Unterarm tätowiert

Arbeitskommando in Auschwitz II, Bau der Krematorien Nr. 4 und Nr. 5 und das Lager für Sinti/Roma

April 1943 Verlegung nach Auschwitz I, Verlegung von Eisenbahnschienen zur Verlegung der Rampe von Auschwitz I nach Birkenau. Während dieser Arbeit wird er bewußtlos geschlagen, verliert die Hälfte seiner Zähne

August/September 1943, nach einer Reihe von Selektionen, Verlegung zur Zwangsarbeit in die Rüstungsfabrik D.A.W. Deutsche Ausrüstungswerke, im Besitz der SS verlegt.

Außenlager „Kleinbauwerk Auschwitz“ bei Bobrik

April 1944 Siemens Mitarbeiter suchen sich Häftlinge durch Prüfungen für die Arbeit in der Siemensfabrik in Bobrek aus.

22.4.1944 Verlegung in das neueröffnete Nebenlager „Kleinbauwerk Auschwitz“ bei Bobrik , 8 km von Auschwitz II, Zwangsarbeit in einer alten Ziegelei für Siemens-Schuckert. Die Werkshalle und das Wachhaus stehen heute noch.

17.1.1945 Belegung 213 Männer

19.1.1945 Schließung des Außenlagers und der Deportation der verbliebenen Häftlinge nach Berlin-Siemensstadt in das innerstädtische Außenlager Haselhorst des KL Sachsenhausen

Räumung in Auschwitz – Todesmarsch

15.1.1945 die Häftlinge in Auschwitz hören den russischen Kanonendonner 30 km aus dem Osten

18.1.1945 Evakuierung aller drei Auschwitz-Lager; ca. 60 000 Häftlinge; 10000 Männer aus Monowitz

Auschwitz-Überlebende berichten von der Brutalität der SS-Leute während des Todesmarsches:

Asher Aud:

„Wenn wir sind gegangen Totenmarsch, da sind keine Menschen gegangen, da sind nur Skelette gegangen.“

Sigmund Kalinski:

„Wer nicht konnte oder wer zur Seite war, wurde erschossen, bei ungefähr 15 bis 20 Grad minus in unseren Kleidern.“

Isidor Philipp berichtet:

„Wer sich hinlegte, wurde von den SS-Männern, die auf Motorrädern fuhren, erschossen.“

19. – 23.1.1945 Ankunft in den Eisenbahnknotenpunkten Gleiwitz und Loslau. Von Gleiwitz oder Loslau in Güterwaggons zu westlich gelegen Konzentrationslager wie Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Mauthausen

Isidor Philipp berichtet:

„Von dort begann dann – in offenen Kohlewaggons und bei 15 Grad unter Null – die Fahrt durch Polen, Tschechoslowakei und Österreich zurück nach Deutschland.“

Nach Schätzungen starben bei diesen Räumungstransporten von Auschwitz insgesamt zwischen 9.000 und 15.000 Häftlinge.

Laut eigener Aussage ist Simcha in Tschechien vom Zug gesprungen und geflüchtet. Fünf Wochen lang habe er sich mit Hilfe örtlicher Bauern versteckt. Dann sei er durch die Gestapo gefasst, gefoltert und in das KL Buchenwald verbracht worden.

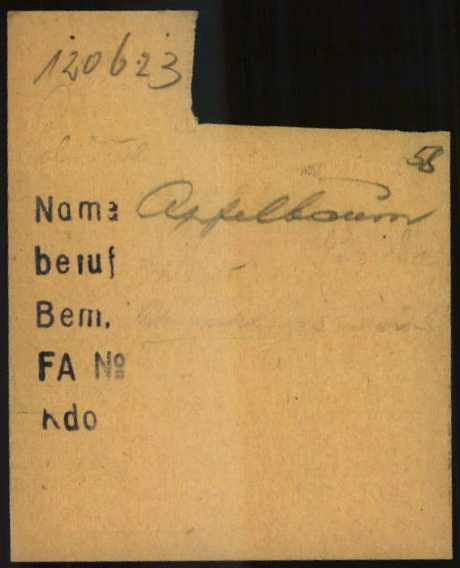

26.1.1945 Registrierung in Buchenwald, Unterbringung im Kleinen Lager in der

Baracke 58; Buchenwald-Häftlingsnummer 120623

drei Wochen Quarantäne ohne Arbeitskommando

20.2.1945 nach Absitzen der Quarantäne Verlegung mit Helmut Zwi Steinitz in das KL Sachsenhausen und unmittelbare Verlegung in das Außenlager Haselhorst, das größte Außenlager des KL Sachsenhausen in Berlin-Siemensstadt nahe der Siemenswerke; Morgens zu Fuß in die Siemenswerke unter SS-Bewachung.

Ausladen von Barken an der Spree, Bauteile für den Barackenbau.

28.3.1945 das Lager wird bei allierten Luftangriffen durch Bomben völlig zerstört; zurück ins Stammlager Sachsenhausen

Bei der Rückkehr ist Lager Haselhorst völlig zerstört. Zur großen Freude der Häftlinge ist der Kartoffelkeller offen, sie machen sich über die Kartoffeln her.

Der Versuch die Maschinenanlagen un die Häftlingsgruppe mit der Bahn nach Hof zu transferieren kommt vor Leipzig zum stehen, Rückkehr nach Sachsenhausen.

22.4.1945 Beginn des Todesmarsch Richtung Ostsee

3. 5.1945 Befreiung durch die 82. Airborne Division der US Army unweit von Schwerin

Unterbringung in einer Kaserne in Lübeck, dann in Neustadt/Holstein

Mit Soldaten der Jüdischen Brigade gehen ins DP-Camp Bergen Hohne

Kibbuz Buchenwald I auf dem Hof Egendorf

3.6.1945 eine erste Gruppe von 16 Chaluzim zieht auf den Hof Egendorf bei Blankenhaim, u.a. Abraham (Ahuvia), Samuel und Chaim Gottlieb. Sie nennen ihn „Kibbuz Buchenwald“ nennen;

Kibbuz Buchenwald II auf dem Gehringshof

24.6.1945 53 Chawerim aus Eggendorf auf den Gehringshof; Abraham Gottlieb (Ahuvia) in seinem Tagebuch:

„Wir kamen mit 53 Freunden nach einer stundenlangen Fahrt in einem Bus und zwei LKWs auf einer Berg- und Talstraße nach Gehringshof bei Fulda an.“

Kibbuz Buchenwald III in Palästina – Netzer Sereni

8.9.1945 Ankunft der 78 Chaluzim in Haifa auf der SS MATAROA mit Arbeiterzertifikat C/L, auch Nina Weinberg seine spätere Ehefrau

Nach kurzem Aufenthalt im britischen Internierungscamp Atlith gehen viele in den Kibbuz Afikim am See Genezareth.

Die erste Kibbuz-Versammlung in Afikim mit Berichten der Chaluzim wird zur großen Enttäuschung:

Elias Grynbaum : „aber sie verstanden uns überhaupt nicht.“

Lola Sultanik (Ahuvia) fügte hinzu: „Meine Freunde hörten die Geschichten, aber ich weiß nicht, ob sie es überhaupt hören wollten. Als ich glaubte, dass sie mir nicht glaubten, hörte ich auf zu erzählen.“

22.11.1945 auf dem Gehringshof Beratung mit Aharon Bacia von der NOHAM/Hechaluz-Zentrale in Bergen-Belsen mit vier Soldaten der Jewish Brigade (u. a. Naftali Unger, Chaim Ben Asher) mit dem Ergebnis: die illegale Ausschleusung von 60 Ma’apilim über Bergen-Belsen , Eindhoven nach Antwerpen;

Aharon Bacia bereitet in Bergen Belsen die Unterbringung der 60 Gehringshöfer Chaluzim vor

Ende Dezember 1941 nach ein oder zwei Wochen Wartens in Bergen Belsen werden die in Uniformen gesteckten Chaluzim mit Militär-LKW nach Antwerpen geschleust.

Nach zwei Monaten Wartens in den zwei Quartieren der Jewish Brigade in Antwerpen fahren sie in einem großen Militär-LKW-Konvoi nach Marseille; die Einwanderer sammeln sich im Hafen von La Ciotat (zwischen Marseille und Toulouse).

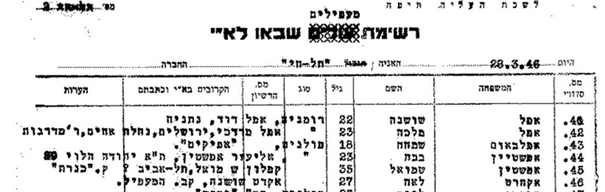

17.3.1946 Einschiffung auf der TEL HAI von 736 Migranten in Marseille, etwa 300 NOHAM-Mitgliedern, davon 60 aus dem Gehringshof und Bergen-Belsen

Die Überfahrt ist stürmisch, das Schiff muss in Bonifacio/Korsika und auf Kreta einen schützendes Hafen suchen; nach Entdeckung der SS TEL HAI wird das Schiff von Britischer Marine geentert und am 28.3.1946 nach Haifa geleitet.

Nach wenigen Tagen in Atlith geht die „Kibbuz Buchenwald“-Gruppe in den Kibbuz Afikim, nachdem sich die Britische Protektoratsbehörde ein letztes Mal überreden lässt, die Zahl der Ma’apilim auf die ausstehenden Zertifikatskontigente anzurechnen.

Die 60 Chaluzim gehen in den nicht religiösen Kibbuz Afikim am See Genezareth; er zählte 1946 etwa 670 Bewohner.

28.3.1946 Ankunft von Simcha Appelbaum in Haifa, Alija Bet auf der SS TEL HAI

April 1946 Pessachfest (2.-10.4.1946) Begrüßungsfeier im Kibbuz Afikim für die zweite NOHAM-Gruppe von ca. 60 Pionieren, die aus dem Gehringshof mit der TEL HAI nach Haifa gekommen waren, hierzu zählen: Simcha Apfelbaum, Aharon Bacia und Rita Kuperberg, Isi Philipp, Piese Zimche und Hilde Grynbaum, Fredi Diament, Theo Lehmann, Abraham Mohr, Guste Zisner.

Sommer 1946 landwirtschaftliche „Hachschara“ (Ausbildung) im Kibbuz Afikim

Eintritt in die HAGANAH, Teilnahme an einem Lehrgang zum Korporal

Aharon Bacia und Oskar Wassermann. Nach zwei Monaten können die Inhaftierten nach Afikim zurück.

300 NOHAM Mitglieder verstreut im Jordantal in den Kibbuzim (Degania, Ashdot Yaakov, Ein Gev, Masada und Afikim (70).

7.9.1947 Ankunft einer ersten Gruppe von 16 Chaluzim aus der Kibbuz Buchenwald-Gruppe in Afikim nach Rishon LeZion, da ihnen dort Arbeit im benachbarten Kibbuz Revivim versprochen wurde; Unterkunft im von der Familie Bernstein gemieteten Haus, wo sie vom Sekretär des Arbeiterrates, Genosse Goldman vom benachbarten Kibbuz Revivim freundlich begrüßt werden. Arbeit gibt es aber zunächst nur sehr wenig. Es gibt auch zu wenig Wohnraum,

13.11.1947 Umzug nach Nahalat Jehuda,

23.-31.12. 1947 Zuzug der in Afikim zurückgebliebenen ca 60 Buchenwalder nach Nahalat Jehuda

Eine Nähwerkstatt für die Jugend-Alija unter Leitung von Israel Lerner wird eingerichtet

9.5.1948 Besetzung der von den Briten geräumten Spohn-Farm durch die Givʿati-Brigade (Namensgebung nach dem Verwalter der Jahre 1894-1917 Matthäus Spohn, arabischer Name „Bir Salim“)

14.5.1948 Unabhängigkeits-Proklamation durch David Ben Gurion, Staatsgründung Israel und Beginn des Unabhängigkeitskriegs

Mai 1948 der Schatzmeister des Kibbuz Buchenwald Jehuda Luksenburg wird bei einem ägyptischen Luftangriff auf den Busbahnhof von Tel Aviv getötet.

Mai/Juni 1948 Mitglieder des Kibbuz erhalten den militärischen Auftrag die benachbarte verlassene Spohn-Farm zu verteidigen

20.6.1948 während der ersten großen Waffenruhe geht die erste Gruppe von sechzehn Mitgliedern des Kibbuz Buchenwald, bewaffnet mit tschechischen Gewehren, auf die Spohn-Farm;

September 1948 nach drei Monaten Kriegsdienst können die Verteidiger der Farm ihre Frauen und Kinder nachziehen; später beantragen sie bei der Sochnuth/Jewish Agency, dass ihnen die Farm in Erbpacht zugesprochen wird.

Während des Unabhängigkeitskrieges Israels kämpfte er als Soldat in der Brigade Giv‘ati und der Negev-Brigade an der Südfront Israels.

1948 Offizierskurs der neugebildeten israelischen Armee „Zahal“ (IDF)

Ende 1948 als junger Unterleutnant im Rang eines Zug-Kommandeur der Negev-Brigade

Simcha Appelbaum berichtet Nurit Bacia mit einem breiten Lächeln im Gesicht vonder Hochzeit auf einem Platz vor Haus B der Spohn-Farm:

„Hier haben Naomi und ich geheiratet. Es war die erste Hochzeit an diesem Ort. Minister Meir Ahuvia grüßte, und Ihre Mutter Rivka sang das beliebte Lied „Felder im Tal“.

7.5.1949 Aufnahme des Kibbuz Buchenwald in Kibbuzverband HaKibbuz haMe’uchad;

11.6.1949 Beschluss zur Änderung des Namens auf Vorschlag von Ephraim Dekel in Netzer (נֵצֶר ‚Spross‘)

Januar 1950 Rückkehr zum Kibbuz Netzer-Buchenwald

1951 Nach Spaltung des Kibbuzverbandes, Zuzug einer Siedlergruppe aus Giv’at Brenner, u.a. Ada Sereni, der Witwe des Givat-Gründers Enzo Sereni

Simcha Apfelbaum kämpfte in allen vier Kriegen bis zum Yom-Kippur-Krieg, zuletzt als Oberst.

2015 schreibt Simcha Appelbaum nach dem Tod von Abraham Ahuvia ein Kondolenzschreiben

Gedenken

2019 „Lo al HaEtz lewado“, Buch des israelischen Schriftstellers Yigal Shachar über Simcha und Naomi Appelbaum. Der Buchtitel ist eine hebräische Anspielung sowohl auf das Bibelwort aus dem Buch „Dewarim“ (5. Mose), Kap. 8, Vers 3, wonach der Mensch nicht nur vom Brot lebe.

Quellen

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/130831440

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5440452

Judith Tydor Baumel, Kibbuz Buchenwald, Hrsg. Kibbuz HaMeuhedet, Tel Aviv 1994

Zeugnisse aus dem Tal des Todes, Veteranen des Kibbuz Netzer-Sereni erzählen; Oranit Verlag, 1998

https://www.jewiki.net/wiki/Simcha_Appelbaum

https://newrepublic.com/article/151061/road-buchenwald

https://www.jewiki.net/wiki/Netzer_Sereni

https://de.wikipedia.org/wiki/Netzer_Sereni

Home – Deutsch

BILDER & DOKUMENTE – הכשרות החלוץ בגרמניה – דור המשך (hachshara-dor-hemshech.com)

http://www.tenhumbergreinhard.de/1933-1945-lager-1/1933-1945-lager-b/bobrek.html

https://www.mappingthelives.org

http://www.dpcamps.org/listDPCampsbyTeamNo.pdf

http://www.fuldawiki.de/fd/index.php?title=Gehringshof

https://collections.arolsen-archives.org/de/document/78790374

Arolsen Archives, Arolsen Signatur DE ITS 2.1.1.1 HE 016 JÜD 7 ZM

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch

Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten

Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947