Benny (Denny) Paul Stein

*26.3.1909 in Frankfurt; 1943 Suizid in Auschwitz-Monowitz

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

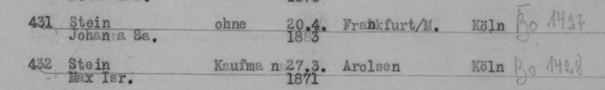

(Stief-?)Vater Max Stein *27.3.1871 in Arolsen; +22.9.1942 in Treblinka

(fraglich der leibliche Vater der Brüder Adolf und Benny, da Benny ihn in seinen Briefen an Irma wiederholt „deinen Vater“ nennt)

Mutter Hedwig Johanna Benjamin *20.4.1883 in Frankfurt; +22.9.1942 in Treblinka

Geschwister

Adolf Stein *1.13.1908 in Frankfurt; + 1943 in Auschwitz

Siegfried Fred Stein *7.9.1915 in Frankfurt; US-Airforce; +18.1.1983

Irmgard Irma Stein *22.2.1919 in Frankfurt; oo Hermann Lichtenberg (*6.7.1920 in Hannover, +24.11.2013); +19.2.2014 in Clearwater, Florida

Beruf Kammhändler

Adressen Frankfurt; Berlin; Schniebinchen; Hamburg, Kielortallee 13; Paderborn

Heirat –

Kinder –

Weiterer Lebensweg

Rückseite des Fotos: Dez. 1934 „Guten Tag“! „jeden Tag von neuem“ euer Benny; in Frankfurt an der I.G. Farben

Schwester Irma berichtet über ihre Zeit als Schülerin der Varrentrappschule, der Viktoriaschule, des Philanthropins und der Jüdischen Haushaltungsschule in Frankfurt

1938 Die Familie von Max und Hedwig Stein zieht nach Köln

10.11.1938 Verhaftet im Novemberpogrom, „Schutzhaft“ in Sachsenhausen

17.5.1939 in Berlin, Prenzlauer Berg, bei Minderheiten-Volkszählung

23.6.1939 Vertrag zwischen der RVJD und der Stadt Paderborn zur Errichtung des Umschulungs- und Einsatzlagers Paderborn, Grüner Weg 86

1939 Schwester Irma kann zu Onkel Morris Stein in die USA emigrieren

Laut Manfred Wolf ist Paul Benny Stein bis zur Auflöung im Herbst 1939 Madrich (Leiter) des „Hachschara-Kibbuz“ bei Köln; hier ist das Lager Urfeld bei Bonn gemeint:

„I decided to leave my family and go live and work on a kibbutz (an Israeli collective community) in Cologne. There was a Jewish madrich, (guide) Paul Stein, the head of the kibbutz, who taught us a trade and lots of other things, which included music and sports. I learned to be a machinist and became a good ping pong player. My nickname was „dive-bomber“ because of my serve.“

Auflösung in Urfeld

15.10. 1939 nach Auflösung des Lagers Urfeld wechseln 5 Chawerim direkt nach Paderborn: Heinz Becker, Karl-Heinz Goldstein, Emil Heilbronn, Hans Peter Scheier, Hans Werner Rabinowitz. Bis zum Schluss war Benny Paul Stein Madrich in Urfeld. Manfred Wolf folgt Benny Stein nach Schniebinchen, der dort bis Juli 1940 Leiter ist.

Hartwig Langenbach, Benny Stein, Chaim Pinkus, Hans Wendel, Ludwig und Hilde Kuttner

Okt.1939 -Juli 1940 Hachschara in Schniebinchen „neun Monate“, körperliche Arbeit fällt ihm schwer

Es gibt eine umfangreiche Briefkorrespondenz mit der Schwester Irmgard, die den verzweifelten Kampf des Vaters Max um „Affidavits“ von Verwandten aus den USA schildern (Lichtenberg-Stein Collection im USHMM)

16.9.1940 Brief an seine Schwester in den USA; er ist erzieherischer, später Gesamtleiter eines Jugendheims mit 40 Kindern zwischen 12 und 14 Jahren mit Schulpflicht und Hachschara-Vorbereitung; Kielortallee 13 (Adresse der Synagoge des ostjüdischen Vereins Adas Jeschorim, 1929 eingeweiht)

5.7.1941 angeordnete Umbenennung „Jüdisches Arbeitseinsatzlager Paderborn“

17.11.1941 aus Hamburg ins Lager Paderborn

15.6.1942 beide Eltern von Köln nach Theresienstadt Transport III/1. Ein Großteil der Kölner Deportierten war am 10.6.1942 in die Lager Niederbardenberg und Pley bei Herzogenrath sowie in das Lager Mausbach bei Stolberg gebracht worden, von wo aus am 14.6 der Rücktransport zum Sammellager Messehalle in Köln-Deutz erfolgte.

19.9.1942 beide Eltern von Theresienstadt nach Treblinka, Transport Bo

29.1.1943 Bruder Adolf von Berlin nach Auschwitz (27. Osttransport)

März 1943 Reichsweite „Fabrikaktion“, alle noch in Arbeitslagern und kriegswichtigen Betrieben beschäftigten „Volljuden“ werden verhaftet und in Konzentrationslager nach Auschwitz und ins „Generalgouvernement“ deportiert

27.2.1943 Befehl von Wilhelm Pützer (1893-1945), Leiter des Judenreferats der Gestapo-Außendienststelle Bielefeld, das „jüdische Arbeitseinsatzlager in Paderborn“ aufzulösen und deren Insassen und weitere Juden aus dem Sprengel bis zum 1. März, also zwei Tage später, nach Bielefeld zu bringen, wo sie „spätestens“ bis 13 Uhr im „Saal der Eintracht“ eintreffen mussten.

1.3.1943 Auflösung des Arbeitslagers Paderborn; mit der Bahn nach Bielefeld; mit Bussen ins Sammellager Saal im Haus der Gesellschaft „Eintracht“ am Klosterplatz

2.3.1943 40 Stunden im geschlossenen Güterwaggon, Transport Bielefeld über Hannover – Erfurt – Dresden nach Auschwitz mit allen 98 Chawerim aus dem Arbeitslager

3.3.1943 Ankunft und Selektion in Auschwitz; Ernst Michel berichtet:

„Es gab nun zwei Reihen, beide rückten langsam voran. Männer an eine Seite, Frauen an die andere. … Issy schlurfte neben mir. Er war in Paderborn einer der charismatischen und zuverlässigsten Leiter. Er war dynamisch, optimistisch und stets hilfsbereit. Er war stark wie ein Stier. Er hatte Lilo in Paderborn geheiratet einige Wochen vor unserer Deportation. Sie war bereits auf der anderen Seite. Tränen rannen sein Gesicht hinunter. Ich berührte ihn. Er nickte nur.“

Selektion zum Aufbau des IG-Farben Werkes Buna Monowitz, Häftlingsnummer ?

1943 Suizid in Auschwitz-Monowitz

Jürgen Löwenstein, Chawer aus Paderborn berichtet:

„5 Uhr morgens, es ist stockdunkel; Zählappell … Benny Stein fehlt. Unter seiner Koje finden wir ein Paar Lederschuhe, in ihnen ein Zettel. ‘Ich war in Sachsenhausen, dies halte ich nicht durch. Gebt die Schuhe dem, der sie am nötigsten braucht … Verzeiht.‘ In dieser Nacht ging Benny unser Madrich, barfuß an den Draht.“

Manfred Wolf erinnert sich:

„The madrich, Paul Stein, was the first prisoner to commit suicide (from my transport). He knew the guards would shoot him from the tower if he got too near the barbed wire electrical fence. He was sick and tired of the inhumane treatment…no food, being kicked around (like dogs).„

Jürgen Löwenstein berichtet

„Es ist fünf Uhr in der Früh‘, Dunkelheit, Anwesenheitsappell, Benni Stein fehlt. Unter seinem Lager finden wir ein paar Lederschuhe und eine Notiz: ‚Ich war in Sachsenhausen, ich werde nicht durchhalten, gebt meine Schuhe demjenigen, der sie am nötigsten braucht… Verzeiht.‘ In dieser Nacht ging Benni, unser Madrich, barfuß zum Zaun.“

Ohni Ohnhaus berichtet:

„Einer der Jungs aus unserer Trolley-Gruppe, der operiert wurde, bevor er hierher kam, konnte nicht arbeiten, und wir drei arbeiteten für ihn. Sein Name war Stein. Nach zwei oder drei Tagen legte er seine Schuhe in der Nähe der Nische des Blockältesten ab, klebte einen Zettel darauf: „Gebt die Schuhe denen, die sie brauchen“, und ging zum Zaun. Er war sofort tot.“

Gedenken

19.5.1987 Page of Testimony von Schwester Irma Lichtenberg

5.4.1990 Page of Testimony von Paderborn Chawer Alfred Ohnhaus

Quellen

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Jürgen Löwenstein, „Wer hätte das geglaubt!“ Erinnerungen an die Hachschara und die Konzentrationslager. Schriftenreihe des Evangelischen Arbeitskreises Kirche und Israel in Hessen und Nassau, Heft 16, Heppenheim: 1998, S. 28–32

Steven Lieberman, Fred Wolf’s Personal Holocaust Story, Jewish Magazine 8/2008

Margit Naarmann, Ein Auge gen Zion, Paderborn, 2000; ISBN3-89498-087-7

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de974204

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de975234

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de975054

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1166097

Benjamin Ortmeyer (Hrsg) Berichte gegen Vergessen und Verdrängen von 100 überlebenden jüdischen Schülerinnen und Schülern über die NS-Zeit in Frankfurt am Main,1994; Link:

https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/50533/file/ISBN_978-3-943059-22-9.pdf

United States Holocaust Memorial Museum, Lichtenberg-Stein Collection; Link:

https://www.statistik-des-holocaust.de/OT430302-Paderborn4.jpg

https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/default.aspx?sfrom=1214&s=2460&id=17913&buchstabe=S

https://museenkoeln.de/ns-dokumentationszentrum/default.aspx?sfrom=1214&s=2460&id=17912&buchstabe=S

https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/33619-max-stein/

https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank/opfer/33588-johanna-stein/