Alfred Aharon Ohni Ohnhaus

*20.2.1922 in Essen; ✡2016 in Israel

Staatsangehörigkeit deutsch

Religion jüdisch

Vater Moses Ohnhaus *12.11.1876 in Wangen, Konstanz; Fass-Großhändler; ✡7.5.1942 in Kulmhof

Mutter Hedwig Cohen *24.3.1889 in Wickrathberg; ✡6.5.1942 in Kulmhof

Geschwister

Hans Samuel Ohnhaus *1918; ✡9.8.1927 in Essen

Walter David Ohnhaus *22.5.1920 in Essen; ✡ April 1943 Auschwitz;

Beruf –

Adressen Essen, Dreilindenstraße 55

Heirat Manci Ferenc *9.3.1927 in Sziget, Siebenbürgen

Kinder

Micky Ohnhaus

Dalia Ohnhaus

Weiterer Lebensweg

Ostern 1927 Israelitische Volksschule in der Sachsenstraße in Essen

1927 Wohnadresse Essen, Dreilindenstraße 55

Jugendspieler bei Schalke 04, Bericht seines Sohnes Micky Ohnhaus 2023:

„Mein Vater war, wie Sie wissen, verrückt nach Sport und vor allem Fußball. In seiner Jugend spielte er für die deutsche Jugendmannschaft von Schalke, die später, ganz anders, für einen Moment sogar Europameister wurde.“

1932 – 1934/35 Aktiv in einem deutschen Boxclub; Ohnhaus berichtet:

„Seit meinem zehnten Lebensjahr war ich Boxer in einem deutschen Boxverein. Eines Tages im Jahr 1934 oder1935 sagte der Manager zu uns – mir und dem Trainer und einem anderen, dass wir im Verein nicht weiter boxen könnten, weil wir Juden seien.“

Er wechselt zu Hakoah Essen ins jüdische Hugo-Hahn-Jugendheim

Eintritt in den Jugendverein Habonim wegen deren aktiver Fußballmannschaft; eigentlich Habonim Dror „Bauleute der Freiheit“

1935 Abgang aus der 9. Klasse der jüdischen Volksschule

Hilfsarbeiter im Stofflager der jüdischen Firma M.&E. Gans

10.11.1938 Novemberpogrom in Essen, er wird von seinem Freund Karl-Heinz gewarnt und entgeht so der Verhaftung

Dezember 1938 Fluchtversuch in Borken über die „Grüne Grenze“ nach Holland scheitert

17.5.1939 in Essen bei Minderheiten-Volkszählung

1939 Haschara-Ausbildung in Neuendorf; hier gehört er zu der zionistischen Gruppe, Einsatz auch in den Lagern Pilgram und Beerwalde, dann wechselt er nach Ellguth und Gut Scaby

Alija Beth – Sonderhachschara VII – der Paraguay-Transport

August 1940 steht Ohnhaus bereits auf der Liste der Ma’apilim für die Alija beth Sonderhaschara VII auf der SS PACIFIC, wird aber ersetzt durch als stärker gefährdet erachtete, fünf staatenlose Chawerim.

Bruder Walter im nichtzionistischen Haschara-Lehrgut für Gruppenauswanderer in Groß-Breesen

21.5.1941 Schließung der Büros des Hechaluz, Palästinaamt und Bachad in der Meinekestraße 10, Wechsel in die Kantstraße 158

Die Schließung des Gut Skaby

Frühjahr 1941 behördliche Anordnung zur Auflösung der Hachschara-Lager; Umbenennung der noch bestehenden in „Jüdisches Arbeitseinsatzlager“; Verlegung in die noch fortbestehenden Lager Neuendorf im Sande, Bielefeld und Paderborn; viele kehrten aber auch in ihre Heimatorte zurück.

13.4.1942 Alfred Ohnhaus aus Gut Skaby, Friedersdorf mit Wanda Oronowicz ins Umschulungs- und Einsatzlager Paderborn, Grüner Weg

In Paderborn werden die Chawerim zum Arbeitseinsatz für die Stadt verpflichtet.

November 1942 in Kraft tretendes Gesetz: „Alle im Reich gelegenen Konzentrationslager sind judenfrei zu machen und sämtliche Juden sind nach Auschwitz und Lublin zu deportieren.“

März 1943 Reichsweite „Fabrikaktion“, alle noch in Arbeitslagern und kriegswichtigen Betrieben beschäftigten „Volljuden“ werden verhaftet und in Konzentrationslager nach Auschwitz und ins „Generalgouvernement“ deportiert

27.2.1943 Befehl von Wilhelm Pützer (1893-1945), Leiter des Judenreferats der Gestapo-Außendienststelle Bielefeld, das „jüdische Arbeitseinsatzlager in Paderborn“ aufzulösen und deren Insassen und weitere Juden aus dem Sprengel bis zum 1. März, also zwei Tage später, nach Bielefeld zu bringen, wo sie „spätestens“ bis 13 Uhr im „Saal der Eintracht“ eintreffen mussten.

Franziskaner Mönche bieten ihm an, ihn im Kloster zu verstecken. Er lehnt wegen der erpresserischen Bedrohung („Erschießung der anderen“) durch die Gestapo ab.

1.3.1943 Auflösung des Arbeitslagers Paderborn; mit der Bahn nach Bielefeld; mit Bussen ins Sammellager Saal im Haus der Gesellschaft „Eintracht“ am Klosterplatz

2.3.1943 40 Stunden im geschlossenen Güterwaggon, Transport Bielefeld über Hannover – Erfurt – Dresden nach Auschwitz mit allen 98 Chawerim aus dem Arbeitslager

3.3.1943 Ankunft und Selektion in Auschwitz; Ernst Michel berichtet:

„Es gab nun zwei Reihen, beide rückten langsam voran. Männer an eine Seite, Frauen an die andere. … Issy schlurfte neben mir. Er war in Paderborn einer der charismatischen und zuverlässigsten Leiter. Er war dynamisch, optimistisch und stets hilfsbereit. Er war stark wie ein Stier. Er hatte Lilo in Paderborn geheiratet einige Wochen vor unserer Deportation. Sie war bereits auf der anderen Seite. Tränen rannen sein Gesicht hinunter. Ich berührte ihn. Er nickte nur.“

3.3.1943 Alfred nach Buna- Monowitz, dort wird ihm die Auschwitzhäftlingsnummer 105004 in den linken Unterarm tätowiert

4.3.1943 Bruder Walter von Groß-Breesen über Breslau (5.3.) nach Auschwitz

6.3.1943 Bruder Walter bekommt die Auschwitzhäftlingsnummer 107029

Alfred Ohnhaus in verschiedenen Arbeitskommandos: Transportkolonne, Desinfektion im Krankenrevier von Monowitz, Rahmenbau auf der Buna-Baustelle, Elektriker-Kommando; Kabelkommando; Zementkommando

Widerstand in Monowitz

Alfred Ohnhaus erinnert an den Widerstand:

„Es gab einen, der nichts verraten hat: ein Mann aus Nysa, Gross hieß er. Er hörte das englische Radio und sagte, die Italiener hätten sich ergeben. Diese Nachricht war noch nicht bei der SS angekommen. Als die Nachricht die Gestapo erreichte, begannen sie, den Ursprung zu erforschen, und erreichten Groß. Aber er schwieg. Sie steckten ihn für fünf Tage in einen „Steh-Bunker“, das ist der stehende Bunker, ein Bunker, in dem man nicht sitzen und nicht aufrecht stehen, sondern sich ducken kann. Dann hängten sie ihn an die Hände und schlugen ihn hängend, bis er ohnmächtig wurde. Dann nahmen sie ihn herunter und gossen Wasser über ihn; Und er sagte nichts. Dann wurde er mit 50 Peitschenhieben geschlagen – ohnmächtig, aber geweckt – und er schwieg. So kam die Gestapo selbst zu dem Schluß, dass er es nicht wußte, dass, wenn er nach einer solchen Behandlung nicht sprach, er nichts zu sagen hatte. Darum brachten sie ihn in die Krankenzimmer, dort behandelten sie ihn, bis er sich einigermaßen erholt hatte und gehen konnte. Aber er starb auf dem Todesmarsch.“

„Es gab Untergrundbewegungen in Buna. Wir Zionisten hielten im Untergrund Oneg-Schabbat-Partys ab. Die Kommunisten waren bestimmend im Lager. Das waren hauptsächlich deutsche Kommunisten. Sie waren die Leiter der Blöcke und andere Funktionäre. Sie waren politische Häftlinge (die Häftlinge in Buna wurden in „politische“, „kriminelle“, „asoziale“ und „Bibelforscher“ eingeteilt). Es gab auch polnische Nationalisten in Buna, und es gab einen Kampf zwischen den deutschen Kommunisten und den polnischen Nationalisten um Positionen im Lager. Die Polen hassten die Juden. Und die Deutschen sympathisierten mit ihnen, halfen ihnen sogar. Zum Beispiel planten 5 Häftlinge – 3Juden und 2Polen – einen Ausbruch aus dem Lager. Einer der Polen informierte die SS und die fünf wurden verhaftet. Die Ermittlungen ergaben, dass ein anderer Jude – der Elektriker Salek – an der Planung beteiligt war: Er hatte die Aufgabe, während der Flucht den Strom abzuschalten. Er wurde ebenfalls verhaftet. Dann kam er aus dem politischen Untergrund zu Zekept, einem „kriminellen“ Juden, der seit 1938 in Konzentrationslagern saß und „geschäftliche Beziehungen“ zu dem SS- Mann Rackers unterhielt, der sich für seine Freilassung einsetzen sollte. Eines Nachts kam Rackers in unseren Block – Block 11 – um das Bestechungsgeld anzunehmen. Ich beobachtete, wie der Piepl eine Kiste unter seinem Bett hervorholte und dem SS-Mann Gold gab. Dann wurde Salek freigelassen und kehrte in den Block zurück. Nach einer Weile wurden die drei gehängt. Eines Tages kamen wir von der Arbeit nach Hause und sahen drei hängende Bäume auf dem Appellplatz. Wir stellten uns in Reih und Glied. Dann brachten sie die drei Juden – unter ihnen Leo Diament, Freddys Bruder – und hängten sie auf. Einer rief vor seinem Tod: „Es lebe die Freiheit!“, und Leo rief:

„Wir sind die Letzten!

Erhebt das Haupt!

Verliert nicht eure Moral!

Dies ist das letzte Schauspiel!

Ihr werdet überleben!

Lasst euch hiervon nicht zerstören!“

Nachdem sie gehängt wurden, mussten wir alle an ihnen vorbei.

Am Abend wurden sie abgehängt.„

Die Evakuierung von Auschwitz

Von Auschwitz nach Nikolai

18.1.1945 Evakuierung aller drei Auschwitz-Lager; ca 60 000 Häftlinge; aus dem KL Monowitz ca. 10000 Häftlinge in zehn Kollonnen auf dem Todesmarsch über 42 km von Monowitz nach Nikolai; die deutschen Juden gehen in der ersten 1000er Kolonne.

Übernachtung in Nikolai einer leerstehenden Ziegelei

Hilde Zimche, die spätere Frau von Piese Ernst Zimche (Kibbuz Netzer Sereni) berichtet:

„Efraim (Horst Goldschmidt) war zu schwach zu gehen. Den ganzen Weg lang, mehrere Tage, viele Kilometer, nahmen ihn seine Freunde in die Mitte und stützten ihn. Ohne die gegenseitige Unterstützung wären wir verloren gewesen.“

Isidor Philipp berichtet:

„Am 18. Januar 1945 kam der Todesmarsch nach Gleiwitz. Theo Lehmann und ich schleppten einen Häftling, einen jungen schwachen Mann, bis Gleiwitz mit. 80 Kilometer im tiefen Schnee. Wer sich hinlegte, wurde von den SS-Männern, die auf Motorrädern fuhren, erschossen.“

Gleiwitz

19.1.1945 Ankunft im Eisenbahnknotenpunkt Gleiwitz. Von Gleiwitz in Güterwaggons zu westlich gelegen Konzentrationslager wie Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen

„Von dort begann dann – in offenen Kohlewaggons und bei 15 Grad unter Null – die Fahrt durch Polen, Tschechoslowakei und Österreich zurück nach Deutschland.“

Der Todesmarsch nach Geppersdorf

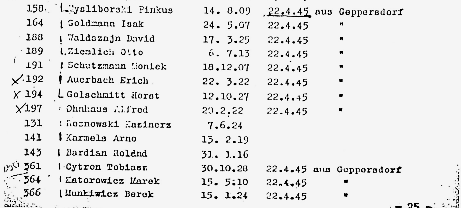

21.4.1945 3000 Häftlinge müssen nach zwei Tagen Wartens in eisiger Kälte einen wochenlangen Todesmarsch zum Lager Geppersdorf antreten, ein Außenlager des KL Groß Rosen; dazu gehören u.a. die Chawerim:

Willy Chanan Ansbacher, Erich Auerbach, Günter Bähr, David Ceder, Werner Coppel, Benjamin Feingersch, Michael Miki Goldmann, Horst Goldschmidt, Emil Heilbronn, Erich Heymann, Gerhard Maschkowski, Abraham Matuszak, Hans Nebel, Alfred Ohnhaus, Alfred Stillmann.

Ein Überlebender berichtet:

„Am 21. Januar mussten wir mit dem Zug weiterfahren. 4500 Gefangene wurden in offene Waggons verladen, in die jeweils 100 bis 130 Menschen gepresst wurden. 30 Stunden mussten wir auf die Abfahrt warten, bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad unter Null. Dann, nach nur 15 Kilometern, stoppte der Zug. Den Häftlingen wurde befohlen, die Waggons sofort zu verlassen. Wem von der Kälte die Glieder steif geworden waren, so dass er den Wagen nicht schnell genug verlassen konnte, der wurde erschossen.“

Alfred Ohnhaus berichtet:

„Am nächsten Morgen führten sie uns – etwa dreitausend Menschen – zum Bahnhof, setzten uns in offene Güterwaggons, und wir fuhren los. Ungefähr zwei Tage waren wir unterwegs. Wir hatten nichts zu essen, aber wir tranken Schnee. Die Hälfte der Passagiere erstarrte unterwegs – alle, die sich im äußeren Kreis des Wagens befanden; Alle, die drinnen standen, lebten. Irgendwann hielt der Zug an. Sie befahlen uns, herunterzukommen. Es war das erste Mal, dass ich Tote in eine Grube gestapelt hatte: zwei längs, zwei seitlich darüber.“

21.1.1945 Abfahrt aus Gleiwitz; nach wenigen Kilometern bleibt der Zug liegen.

Ab da Fußmarsch, Werner Coppel gelingt hinter Gleiwitz die Flucht.

23.1.1945 Miki Goldmann geht zusammen mit seinen Freunden Willy Ansbacher und Erich Eli Heymann. Am dritten Tag setzen sich die drei in dem Dorf Wielopole kurz vor Rybnik ab.

Die weitere Route geht über: Rybnik, Ratibor, Lipschitz (Lisiecice), Neustadt (Prudnik), Neisse, Frankenstein, Glatz (Klodzko), Langenbielau (Bielau), Reichenbach (Dzierżoniów), Waldenburg (Walbrzych), Weissenstein

20.2.1945 Eintreffen in Landeshut,

Von Landeshut über Flinsberg, Hirschberg (Jelenia Gora), Friedberg nach Geppersdorf, in der Nähe von Greiffenberg

März 1945 Ankunft Zwangsarbeiterlager Geppersdorf-Dörnhau bei Oppeln, Dienststelle Schmelt in das Arbeitslager Riesa in Wüstegiershof, Außenlager von KL Groß-Rosen, von den 3000 sollen nur 280 dort angekommen sein

Ratibor

Alfred Ohnhaus berichtet:

„Die Zurückgebliebenen – wir waren etwa eintausendfünfhundert – wurden durch den Wald geführt, und die Toten wurden an den Wegen zurückgelassen. Ich glaube, sie verbrannten sie später, als wir durch den Wald gingen, hörten wir plötzlich Schüsse. Wir wussten nicht, wer schoss, und die SS-Männer, die uns führten, wussten es auch nicht. Wenn sie Partisanen wären, warum sollten sie dann Gefangene erschießen? Und wenn die Deutschen, die uns eliminieren wollten, warum floh dann auch die SS? Es herrschte Panik, und wir rannten alle durch den Wald. Ich rannte mit einem SS-Mann, weil ich dachte, dass er nicht angeschossen werden würde und ich wegen ihm überleben würde. Etwa fünfhundert Gefangene wurden durch diese Schüsse getötet.

Wir verließen den Wald und marschierten weiter nach Ratibor. Wir kamen abends dort an und ich sagte: Das ist der schönste Tag meines Lebens! Es war ungefähr eine Woche her, seit wir Buna verlassen hatten. In dieser Woche haben wir gehungert und gefroren, und hier haben sie uns in ein richtiges Gefängnis gesteckt, und es ist beheizt und hat eine ordentliche Küche!“

Hirschberg

Alfred Ohnhaus berichtet:

„Am Abend erreichten wir Hirschberg, das verlassene Lager. Es gab große eiserne Öfen. Wir hatten Kartoffeln, die wir auf die Öfen legten, Wasser auch für uns erhitzt. Ephraim Horst Goldschmidt saß neben dem Herd, und kochendes Wasser schwappte auf ihn und er hatte schwere Verbrennungen am Bein. Wir hatten einen Arzt dabei – Dr. Beilin aus Plaszow. Er sagte, wir sollten auf die Wunde pinkeln, und das taten wir.“

Die Katastrophe von Landeshut

Tod von Günter Bähr in der Nacht vom 20.-21.2.1945 in der Nähe von Landeshut, Außenlager des KL Groß Rosen; das SS-Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH (DEST) in Landeshut nutze ein unterirdisches Stollensystem. In den letzten Kriegsjahren hatten einige auf Rüstungsproduktion umgestellte Betriebe ihre Produktion hierher verlagert.

Alfred Ohni Ohnhaus berichtet

„Eines Tages kamen wir in Landeshut an. Wir waren etwa siebenhundert Personen. Dort steckten sie uns über Nacht in einen Tunnel einer Mine. … Sie schlossen die Tür hinter uns. Dann öffneten sie es und brachten uns Essen. Es war eine Suppe, die wir mit den Bewohnern organisierten. Und wieder schlossen sie die Tür und gingen. Wir blieben im Tunnel und plötzlich fühlten wir uns erstickt. Nein, sie hatten nicht die Absicht, uns zu töten, aber die Anlage, die normalerweise Luft in den Tunnel pressen würde, wenn sie dort arbeiteten, funktionierte nicht für uns. Wir rannten vorwärts, bis zum Ende des Tunnels. Da waren Benjamin Feingersch, Günter Bähr, Bernd Oppenheimer, David Ceder, Hersch (Erich) Auerbach und Ephraim (Horst Goldschmidt), sie standen an der Tür. Und wir gingen zurück, vielleicht gab es dort mehr Luft, vielleicht gab es dort einen Ausgang. Aber dem war nicht so. Der erste ging nach vorne, David Sader, und kehrte nicht zurück, er fiel in Ohnmacht. Ich ging ihm nach, wandte mein Gesicht der Wand zu und atmete die Nässe des Steins ein, aber auch ich fiel in Ohnmacht.

Am nächsten Morgen wachte ich auf und fühlte Leichen auf mir liegen. Einige starben an Erstickung, andere starben, weil sie von ihren Freunden überfahren wurden, die raus wollten. Etwa dreihundert Menschen starben in diesem Tunnel, darunter zwei aus unserer Gruppe: Günter Bähr und Bernd Oppenheimer.“

Bernd Oppenheimer wurde laut Benno Feingersch vor dem Abmarsch im HKB Monowitz mit schweren Fußwunden zurückgelassen und von der SS erschossen(?)

Geppersdorf Groß-Rosen-Außenlager

März 1945 Ankunft der Gruppe um Ohny Ohnhaus, mit Benjamin Feingersch, Horst Goldschmidt und Erich Auerbach im Zwangsarbeiterlager Geppersdorf-Dörnhau bei Oppeln, „Dienststelle Schmelt“ in das Arbeitslager Riesa in Wüstegiershof, Außenlager von KL Groß-Rosen; unter dem Kommando von SS-Brigadeführer Albrecht Schmelt waren in Schlesien sieben Arbeitslager errichtet worden.

2.5.1945 Tod des Chawer aus Paderborn Emil Heilbronn im Zwangsarbeiterlager Geppersdorf-Dörnhau bei Oppeln, Dienststelle Schmelt (Bautrupps)

Schindlers Liste

11.4.1945 Benjamin Feingersch (Nr. 77004) sowie die Paderborner Chawerim Abraham Matuschak (Nr. 77016) und Hans Nebel (Nr. 77019) und Alfred Stillmann (Nr.77028) auf der Liste der Juden, die aus dem Groß-Rosen-Außenlager Geppersdorf in das Außenlager Brünnlitz, in Schindlers Rüstungsfabrik in Mähren verlegt werden.

April 1945 Onny Ohnhaus, Horst Goldschmidt und Erich Auerbach kommen mit 11 weiteren Häftlingen aus Geppersdorf ins Lagerkrankenhaus Dörnhau

5.5.1945 Befreiung in Geppersdorf durch die Rote Armee;

6.5.1945 Alfred Ohnhaus mit Erich Auerbach und Horst Goldschmidt auf einer Krankenliste des Lagerkrankenhauses Dörnhau

8.5.1945 Erich Auerbach stirbt an völliger Entkräftung in den Armen von Horst Goldschmidt der Befreiung in der Nacht vor der Befreiung

8.5.1945 Befreiung in Dörnhau

Verlegung in ein polnisches Krankenhaus

Überstellung nach Prag, dann weiter nach Pilsen, wo US-Amerikaner waren

Mit Horst Goldschmidt von Pilsen nach Paderborn, wo sie aber niemanden von den Paderborner Chaluzim antreffen.

Ohny Ohnhaus fährt nach Essen, er berichtet:

„Von dort ging ich in meine Heimatstadt Essen, um zu sehen, ob jemand zurückgekehrt war. Fünf Juden kehrten zurück: … ich besuchte sie im Essener Krankenhaus. Während ich noch dort war, kommt eine Krankenschwester und sagt, dass ein Soldat nach mir sucht. Und ein großer Soldat trat ein, der einen Davidsternärmel trug, ein Soldat von der Brigade, ein Freund von mir aus der Schule – Leo (Arjeh Leon) Jablon! Er kam aus Holland (Eindhoven FJW) nach Essen und hörte in der Gemeinde, dass ich hier sei, und er kam, um mich zu besuchen. Wir umarmten uns und weinten etwa eine halbe Stunde lang, wir waren wie Kinder.“

Sie fahren von Lichtenau über Hannover nach Bergen-Belsen; dort treffen sie Leo Engel, der sie drängt, auf den Gehringshof zum „Kibbuz Buchenwald“ zu kommen.

Ohnhaus erinnert sich:

„Als er uns sah, ließ er alle seine Angelegenheiten in Bergen-Belsen los und drängte uns, gemeinsam in den Kibbuz Buchenwald in Geringshof zu kommen, um von dort nach Israel auszuwandern. Bis heute sind wir zusammen in diesem Kibbuz.“

„Kibbuz Buchenwald (2)“ auf dem Gehringshof

„Kibbuz Buchenwald (3)“ nahe Tel Aviv

Ohni Ohnhaus erinnert an den Beginn der Landarbeit in Netzer Sereni:

„Wir bewässerten die Obstgärten, Obstgärten und Weinberge durch die Kanäle mit der Flutungs-methode, bohrten ein Loch um jeden Baum, beschnitten die verlassenen Weinberge hier auf der Farm und versuchten, die Obstgärten, Obstgärten und Weinberge zu retten. Nach einer langen Zeit des guten Beschneidens und Gießens erholten sie sich. Nachdem wir vor Ort waren, traf später Verstärkung ein: Es waren Dodik Por und Tadik Pick, die nach dem Training in Afikim hier ankamen. Der verstorbene Tadik Pick war ein Mann, der es sich selbst beibringen konnte. Er las viel Fachliteratur und führte das Team durch die Plantagen.“

1949 „Kibbuz Buchenwald (3)“umbenannt in Kibbuz „Netzer Sereni“

1962 Ohni Ohnhaus langjähriger Leiter des „Waschsalons“ im Kibbuz Netzer Sereni

„Davor war ich Landwirt, ich habe im Gemüsegarten mit Emanuel Shmulevitz und in den Obstgärten mit Moshe Artom gearbeitet. 1962 begann ich im Waschsalon zu arbeiten, in dem Shoshana David, Pinchas Shumsky (Nitzani) und Haim Ben-Adret arbeiteten.“

„Ich habe 2003 aufgehört, im Waschsalon zu arbeiten, als ich bereits 83 Jahre alt war, aber bis heute gehe ich dorthin, um mit Freunden zu sprechen und in angenehmer Atmosphäre Kaffee zu trinken.“

1985 Treffen der Paderborner im Kibbuz Netzer Sereni

9.2.1986 Treffen der Paderborner Chawerim anlässlich des 80. Geburtstages von Izzy Philipp; Festredner Jürgen Löwenstein

19.-28.5.1989 in Paderborn auf Einladung der Stadt mit einer Gruppe Überlebender

1998 Alfred Ohnhaus im Kibbuz Netzer Sereni

2016 Tod in Israel

Deportation der Eltern ins Ghetto Lodz, Tod in Kulmhof

27.10.1941 Eltern aus Essen deportiert über Düsseldorf ins Ghetto Lodz

Alfred Ohnhaus:

„Die letzte Postkarte, die ich von ihnen erhielt, war aus dem Ghetto von Lodz. Der Inhalt war : „Uns geht es gut, schickt uns Sachen.“ Das Anschreiben war von meinem Vater, die Absenderadresse von meiner Mutter.“

6.5.1942 Eltern aus dem Ghetto Lodz ins Vernichtungslager Kulmhof

Gedenken

Gedenkbuch Alte Synagoge Essen

24.4.1998 Pages of testimony für seine Eltern und Bruder Walter von Alfred Ohnhaus im Kibbuz Netzer Sereni

Quellen

Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939

Margit Naarmann, Ein Auge gen Zion, Paderborn, 2000; ISBN3-89498-087-7

https://www.alemannia-judaica.de/images/Images%20423/Mannheim%20Walter%20Blum%201921-1944.pdf

https://www.statistik-des-holocaust.de/OT430305_Breslau39.jpg

https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de939973